【品傳媒娛樂時尚中心總編 & NeoFashionGo & 華人世界時報 應瑋漢】2025 年的台北,秋日氣息中瀰漫著一股不同尋常的熱情。由中華民國畫廊協會精心籌劃的「Taipei Art Week 台北藝術週」,即將在 10 月 18 日至 11 月 2 日盛大展開。這場藝術的嘉年華,不僅是年度盛事,更是一場宏大的城市對話,將超過百間藝術單位、畫廊、美術館、藝術機構與藝術家工作室緊密相連,讓台北化為一座流動的藝術殿堂。今年的藝術週,首次導入了令人期待的「藝術巴士」。這項創舉將在 10 月 18 日及 19 日的 Gallery Weekend 期間,規劃三條專屬路線,讓藝術愛好者得以輕鬆穿梭於城市各個藝術據點,享受一場無拘無束的藝術漫遊。此外,10 月 21 日的國際論壇更是重量級,特別邀請了多位國際藝壇舉足輕重的人士,共同聚焦亞洲策展實踐、跨國藝術對話與文化策略,激盪出思想的火花。同時,實踐大學教授蕭有志策劃的公共藝術線上導覽,以及藝術家蘇孟鴻的工作室開放,也為這場盛會增添了更多元的參與方式。

台北藝術週的魅力,在於它將整個城市化為一個巨大的展場。今年,17 間美術館共襄盛舉,帶來一系列精彩絕倫的展覽。國立故宮博物院的《甲子萬年:國立故宮博物院百年院慶特展》,以時間為線,回顧百年文物的流轉與深厚底蘊;而台北市立美術館除了展出四位藝術家的年度個展,也將在藝術週期間盛大揭幕 2025 台北雙年展《地平線上的低吟》,探索當代藝術的跨文化與社會議題。當代藝術館的《宇宙寫生:豪華朗機工個展》以宏偉的裝置與影像,描繪科技與宇宙的獨特想像;忠泰美術館則透過《創造即生活──愛諾、艾莉莎與阿爾瓦.阿爾托》回溯阿爾托的建築與生活美學。富邦美術館的《安東尼.麥考爾:在光中遇見你》則透過光影遊戲,引導觀者探索感知。文心藝術基金會的《李元佳個展》將帶領我們重溫這位臺灣抽象藝術先驅的開創精神。畫廊部分也同樣精彩紛呈。近 70 間藝廊依據地理位置,劃分為八大區域,各具特色。從士林北投到大安信義,藝術的足跡遍布城市每個角落。TAO ART 帶來日本重要藝術家宮島達男在臺灣的首場個展《Endless Life Circle》;TKG+ 展出林明弘的《窗花》個展;亞紀畫廊則以《藝術家伴侶:彼此為鏡》展現趙無極與謝景蘭等四對藝術家伴侶的創作對話。每一場展覽,都像是一扇通往不同藝術世界的窗戶,邀請我們駐足欣賞,品味其中深意。

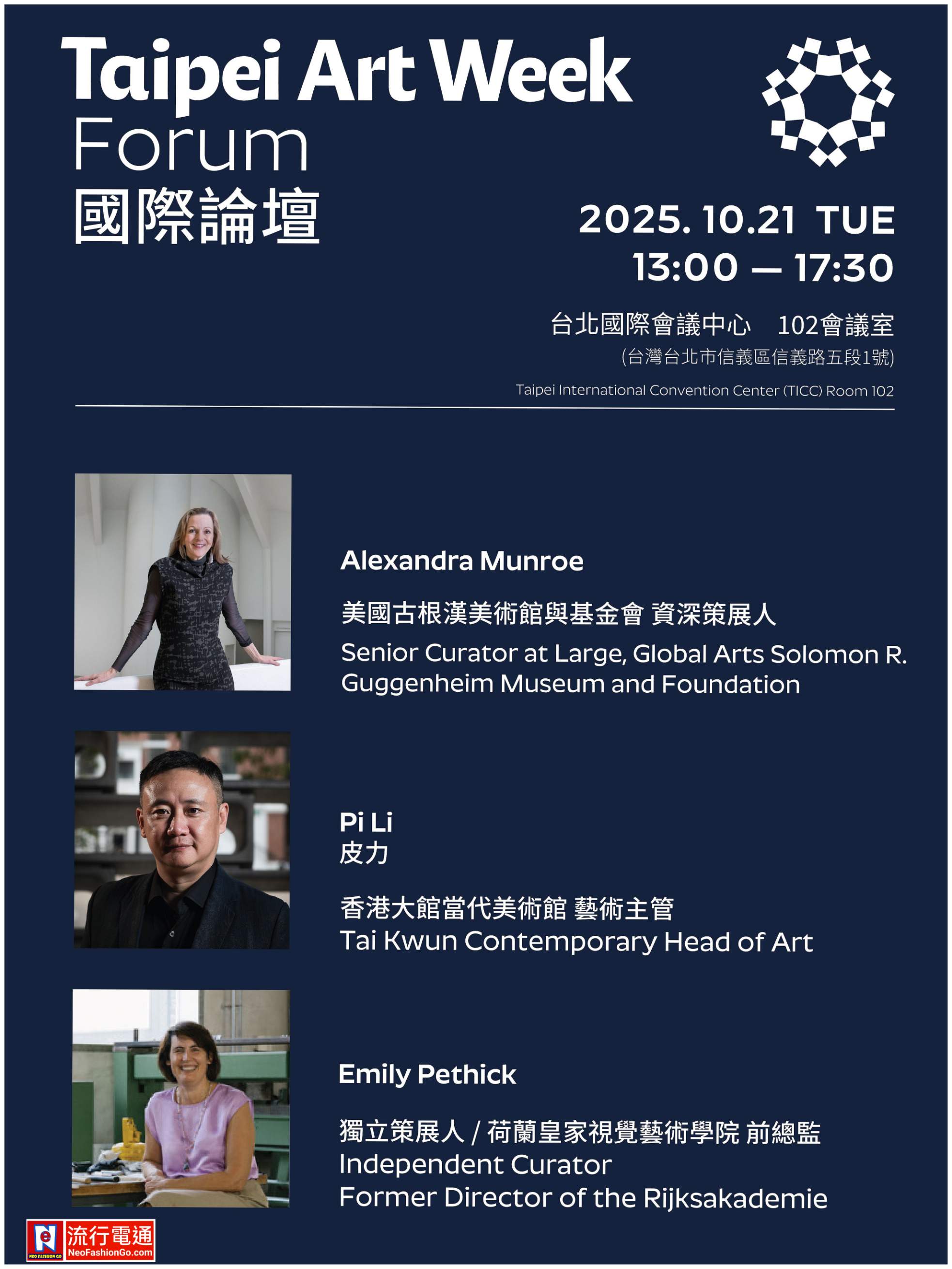

2025 年台北藝術週的國際論壇,以「國際館舍如何以亞洲藝術為策展核心」為命題,看似嚴肅,實則是一場關於未來藝術版圖的關鍵對話。這場盛會,不僅僅是策展人與學者的聚會,更像是一場東西方文化交會的盛宴,在看似理性的學術外衣下,隱藏著策展人們對藝術的一份執著與「任性」那種不願隨波逐流,堅持挖掘文化深層肌理的藝術家氣質。

當世界頂尖的藝術機構,如古根漢、香港大館與荷蘭皇家視覺藝術學院,將目光投向東方,這意味著什麼?這不只是一個單純的策展趨勢,而是一個時代的轉變。曾經,東方藝術在西方世界眼中,或許只是一抹遙遠而神祕的異域風情。然而,今天的亞洲藝術,已不再是旁觀者,而是引領潮流的核心力量。這種轉變,需要的不僅是眼光,更是一種深刻的理解與尊重。而論壇所邀請的幾位講者,正是引領這股潮流的靈魂人物。

首先,古根漢阿布達比的策展總監 Alexandra Munroe是當代亞洲藝術領域的重要學者與策展人,也是國際藝術界公認的權威。她自2006年起,擔任紐約所羅門·R·古根漢美術館(Solomon R. Guggenheim Museum)的三星亞洲藝術高級策展人(Samsung Senior Curator of Asian Art)及全球藝術高級顧問,負責館內亞洲藝術相關計畫及國際交流策略。Munroe 主導的展覽涵蓋現代與當代亞洲藝術,對全球藝術界認識亞洲藝術發揮了舉足輕重的作用。她的策展歷程始於日本,1998年加入紐約日本協會(Japan Society),先後擔任館長及藝術與文化副總裁。在此期間,她策劃了多個具有創新影響力的展覽,如《YES Yoko Ono》(2000)與村上隆策劃的《Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subcultures》(2005),這些展覽刷新了機構歷史上的參觀紀錄。在古根漢美術館,Munroe 策劃了多個影響深遠的展覽,包括北美首次系統性呈現戰後日本藝術的《日本1945年後的藝術:對天空的尖叫》,以及探討中國當代藝術發展的《Art and China after 1989: Theater of the World》(2017),後者被《紐約時報》評為當年十大展覽之一,也被 ARTnews 列入十年來最具影響力展覽之一。Munroe 不僅以策展貢獻推動亞洲藝術在全球的認知,她在藝術策略、國際合作與文化研究上的領導,也使她成為現代亞洲藝術在全球舞台上不可或缺的推手。古根漢阿布達比的策展總監 Alexandra Munroe被譽為「戰後日本藝術研究奠基人物」的女性,她的履歷如同史詩般華麗,從蔡國強到草間彌生,她經手的每一個名字,都是當代藝術史上的里程碑。她的策展,從不只是將藝術品羅列展示,而是深入藝術家內在的宇宙,探尋他們的思想脈絡。她對亞洲藝術的熱情,早已超越了學術範疇,成為一種文化使命。你可以想像,當她談論日本藝術時,那種眼神中的光芒,是對歷史的敬畏,更是對未來的洞見。她告訴世界,亞洲藝術不只是「亞洲」,而是全球藝術版圖中不可或缺的基石。她的每一次策展,都像是在國際藝壇投下的一顆石子,激起陣陣漣漪,讓更多人開始關注這片曾被低估的土地。

接著,是往返於阿姆斯特丹與倫敦的獨立策展人 Emily Pethick。她的經歷如同她的身分一樣自由而靈活。Emily Pethick 是當代藝術界極具影響力的策展人與藝術機構領導者,以推動藝術、社會議題與國際合作聞名。自2018年起,她擔任阿姆斯特丹皇家美術學院(Rijksakademie van Beeldende Kunsten)館長,帶領學院朝向更包容、多元並具社會關懷的方向發展。在她的領導下,學院不僅專注於藝術創作,也積極回應全球社會議題,例如支持駐館藝術家對加薩人道危機發聲,彰顯藝術機構在當代社會的責任與立場。Pethick 的策展經驗豐富,曾先後任職倫敦 The Showroom(2008–2018)、荷蘭 Casco – Office for Art, Design and Theory(2005–2008)及 Cubitt(2003–2004)。在各機構中,她推動跨文化對話、社會參與及跨學科實驗,建立了國際藝術界的聲譽。在學術與出版領域,Pethick 也貢獻卓著,參與多部藝術出版物編輯與策劃工作,如《Artistic Ecologies: New Compasses and Tools》(2022)、《Cluster: Dialectionary》(2014)與《Circular Facts》(2011),探討藝術實踐與社會、環境議題的交互關係。此外,她自2008年起參與荷蘭藝術學院(Dutch Art Institute)「Curating Positions」課程教學,強調批判性思維與藝術實踐,並曾擔任國際藝術獎項評審,如泰特獎(Turner Prize),協助新興藝術機構的策展與研究發展。Pethick 的策展理念核心在於藝術的政治性與社會責任,她認為藝術不應僅停留於形式美學,更應積極關注世界議題,發揮影響力並促進社會變革。從荷蘭皇家視覺藝術學院總監到泰納獎評審,她的視野橫跨了學術殿堂與藝術市場。她的策展風格,也許不像大博物館那樣宏大敘事,卻更專注於藝術與機構的實踐與研究。她像一位精緻的匠人,細膩地打磨每一個策展理念。她會告訴你,藝術不只存在於美術館,更存在於每一個與生活緊密相連的角落。她的存在,提醒著我們,策展的真正意義,在於如何讓藝術與觀者產生更深層的連結,而這份連結,往往來自於對細節的專注與對人性的洞察。她的分享,無疑將為我們揭示,在宏大敘事之外,那些真正動人心弦的藝術實踐。

最後,是現任香港大館當代美術館藝術主管 皮力。這位從中央美院走出的藝術史博士,深耕於亞洲藝術多年,他的名字與 M+ 美術館的開館史緊密相連。自2023年接任 Tobias Berger 之後,全面負責大館的藝術策展與運營工作。他的領導目標是將大館打造為一個多元、開放且兼具社會關懷的當代藝術平台。皮力博士出生於北京,後來移居香港,並在香港中文大學取得藝術學位。他曾於北京大學教授中國現代與當代藝術,並在2012年加入香港 M+ 視覺文化博物館,擔任資深策展人及策展事務主管,參與該館的創建與發展,累積了豐富的策展經驗。在大館任內,皮力博士強調「日常中的藝術體驗」,希望觀眾能在生活中偶遇藝術,而不僅限於傳統參觀模式。他策劃過包括布魯斯·瑙曼(Bruce Nauman)回顧展在內的多個重要展覽,巧妙結合展覽媒介與香港城市特徵,提升觀眾的沉浸感與互動體驗。積極推動大館與國際藝術界的合作,策劃多場國際藝術家展覽,並關注藝術如何回應與影響當代社會議題。皮力博士以其學術底蘊與策展經驗,持續為香港當代藝術注入新的視野與活力。他的策展,無論是《魯斯・諾曼》的深邃,還是《宋懷桂》的傳奇,他總能精準捕捉藝術家與時代的關係。他的策展,如同歷史學家在講述一個個引人入勝的故事,將藝術家個人的生命歷程,嵌入到宏大的文化與社會背景之中。他會告訴我們,策展不只是一場空間的遊戲,更是一場關於時間與記憶的對話。他對亞洲藝術的熱情,讓他成為這個時代亞洲藝術最重要的推手之一,他的每一個策展,都是在為亞洲藝術在世界舞臺上爭取更重要的話語權。

這三位來自不同文化背景,卻同樣對亞洲藝術充滿熱情的策展人,將在台北的舞台上,共同探討這個時代的藝術命題。他們或許會針鋒相對,或許會彼此呼應,但可以確定的是,他們的對話,將會激盪出足以改變未來藝術風向的火花。這場論壇,不僅是知識的傳遞,更是一種藝術精神的傳承。它讓我們看見,藝術的邊界正在模糊,文化的隔閡正在消融,而策展人,正是這場偉大轉變中最具遠見的引路人。他們用自己的智慧與熱情,為我們描繪出一個更加多元、包容且充滿無限可能的藝術未來。這,或許就是這場論壇最大的意義所在。

當藝術界的思想領袖齊聚一堂,深入剖析當代藝術的走向與亞洲在其中扮演的關鍵角色時,這股思辨的浪潮必將直接影響藝博會的策展與交易。這不只是知識的傳遞,更是一場藝術精神的傳承。它讓我們看見,藝術的邊界正在模糊,文化的隔閡正在消融。台北,因這場盛會而成為世界目光的焦點,也為所有熱愛藝術的人們,描繪出一個更加多元、包容且充滿無限可能的藝術未來。這場盛會,不僅提升了台北在國際藝術界的地位,也為亞洲藝術開創了一個全新的指標。

( EDN – 東方數位新聞- EastDigitalNews – www.eastdigitalnews.com )