【品傳媒娛樂時尚中心總編 & NeoFashionGo & 華人世界時報 應瑋漢】2025第32屆台北國際藝術博覽會(ART TAIPEI 2025)為期五天的展會共吸引超過七萬名觀眾,刷新近年紀錄。從VIP預展首日即湧入的藏家熱度,到多間畫廊傳出銷售捷報,這場藝術盛會早已不只是台灣的年度指標,更是亞洲文化市場的重要風向球。今年博覽會匯聚來自六個國家與地區的120間畫廊,逾半數來自台灣本地。參展畫廊陣容堅強,國際畫廊包括貝浩登、季豐軒、漢雅軒、德薩畫廊、GALLERY BATON、Gana Art、蟲二畫廊、白石畫廊、蔦屋書店等;台灣重要畫廊如Dopeness Art Lab、丁丁藝術空間、傳承藝術中心、潮時藝術、索卡藝術、亞洲藝術中心、采泥藝術、觀止堂、雷相畫廊等齊聚展出,構成前所未有的豐厚陣容。與其說這是一場展覽,不如說是一座亞洲藝術市場縮影的「臨時首都」。現場貴賓雲集,前台北市商會理事長王應傑及夫人胡寶莉、鏡週刊創辦人兼社長裴偉、聯經數位董事總經理李彥甫、台北市設計師協會理事長竇騰璜及服裝設計師張李玉菁、時尚CEO溫筱鴻、前主播戴忠仁、藝術愛好者苗楊傳芳、珠寶設計師丘琬琳(Jade Chiu)、藝術家蔡康永、藝術家黃一峰、廣告人莊淑芬、信立化學獨董黃秀慧、知名主持人聶雲、音樂人陳昇、NeoFashionGo行銷總監應瑋漢等等。

.

2025年的ART TAIPEI,以「當代藝術的文化多元與平權」為核心主題。四大展區「FOCUS | Film Sector 錄像藝術區」、「第六屆台灣原住民族藝術特區」、「話客.畫客 – 客家文學美術的當代湊陣」與「Made In Taiwan-新人推薦特區」,以各自的語彙回應當代社會的差異與共存議題。文化部常務次長徐宜君在致詞時指出:「自2005年文建會時期起,ART TAIPEI已是台灣對外文化交流的重要平台。自2018年推動『MIT新人推薦特區』至今已支持136位新銳藝術家。」她強調,文化部未來將持續作為青年藝術家走向國際的堅實後盾。教育部政務次長張廖萬堅則以「教育現場」的角度指出,ART TAIPEI不僅是亞洲重要的藝術博覽會,更是讓美感教育落地的實踐場域。自2016年起的「藝術教育日」活動,邀請偏鄉與美術班學生親臨展場,並由藝術大學學生擔任導覽員,讓學習轉化為實作。這樣的延伸顯示,藝術不再是菁英收藏者的專屬語言,而逐漸成為文化平權與社會教育的共同語境。從原住民創作者以木雕、纖維與複合材料書寫社會記憶,到客家藝術家將「語言+圖像」轉譯為新的文化符碼,台北藝博讓藝術與族群、語言、性別的議題,並列於市場舞台之上。

.

立法委員蔡其昌指出:「ART TAIPEI是一個成熟的文化IP,也是連結世界的關鍵平台,讓國際看見台灣的多元、自由與友善。」立法委員吳思瑤強調:「文化力就是經濟力,也是國力的一部分。我們應持續投資於軟實力,讓藝文走入日常,擴散文化動能。」台北市議會議長戴錫欽則以城市外交視角指出,他在海外訪問時常向姊妹城市推介ART TAIPEI,「讓世界在台北看見藝術,也在藝術裡看見台北。」台北市議員許淑華參觀後表示,今年的展覽讓她深刻感受到台灣藝術生態的蓬勃與多元。她特別提到,無論是新銳藝術家對環境議題的敏銳表達,或是資深創作者在形式上的大膽突破,都展現出台灣藝術界的創造能量與社會關懷。「藝術不再只是畫廊裡的收藏品,而是能與城市、與生活、甚至與政策對話的媒介。」她認為北藝博讓台北成為亞洲藝術對話的重要節點,也象徵城市文化實力的提升。許淑華強調,未來希望能持續推動藝術與公共空間、企業永續之間的結合,讓藝術真正走進市民的生活。

.

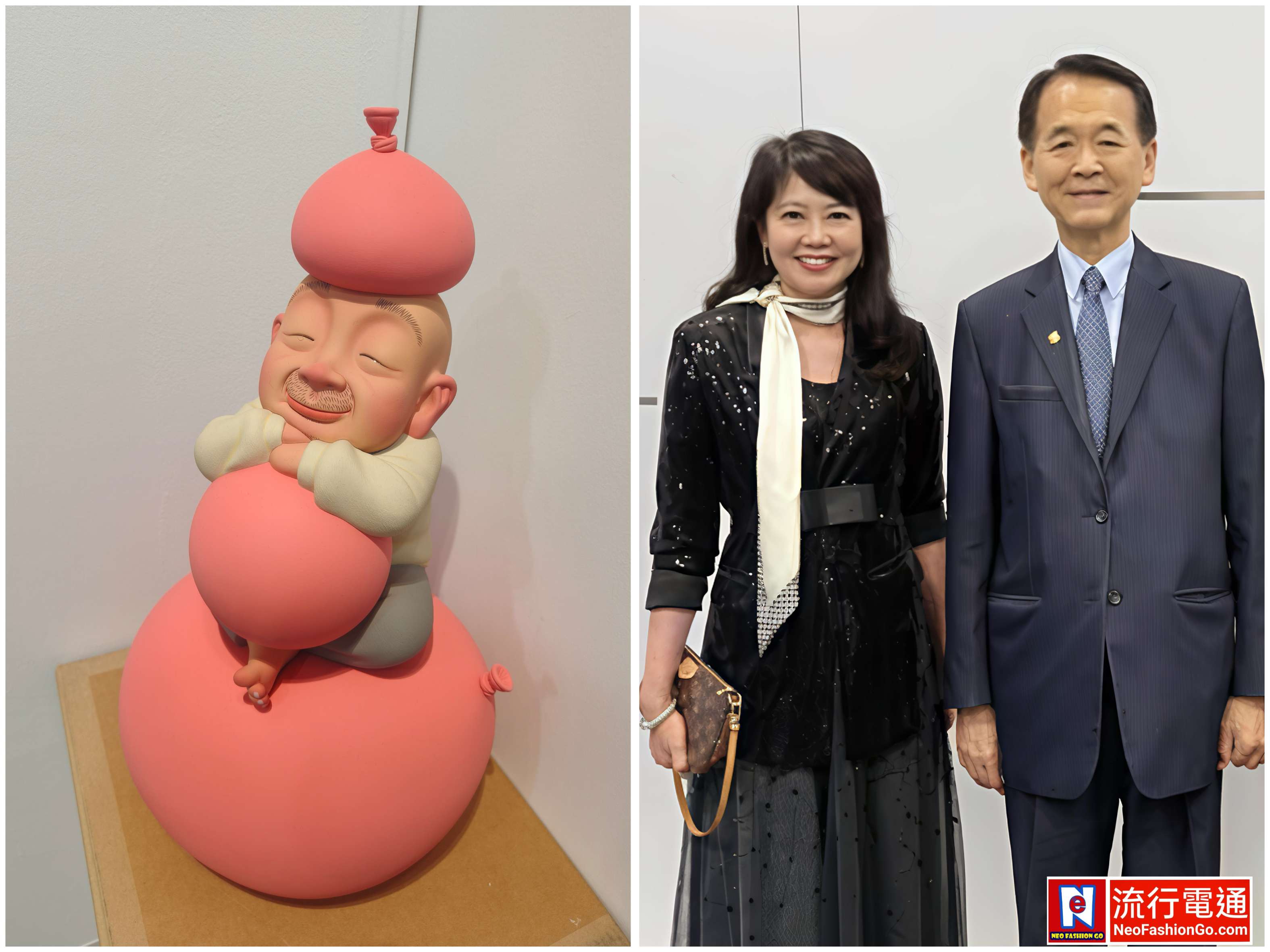

前台北市商會理事長王應傑表示,他對丁三光主理的「丁丁藝術空間」印象深刻,尤其對日本藝術家葉栗剛的「相撲」系列作品格外欣賞。他指出,葉栗剛筆下的相撲力士不僅僅是力量的象徵,更是一種日本文化中「剛與柔」共存的藝術詮釋。作品造型雄偉,氣勢磅礡,卻在細節中蘊含幽默與生命的張力。「這樣的作品,不只是視覺的震撼,更像一場文化對話,讓人看到力量背後的哲學之美。」王應傑說,這正是當代藝術最可貴的地方–既深具文化底蘊,又能以趣味與想像跨越國界。

.

胡寶莉觀察到,今年許多藝術家以環保與社會議題為創作核心,從材料選擇到創作理念,都展現出強烈的ESG意識與永續精神。她表示,這樣的趨勢讓藝術超越了美學層次,成為一種關於價值與責任的語言。「企業與藝術結合來象徵永續的傳承,這太有意義了。」她語帶欣慰地說。對她而言,收藏不僅是資產配置的一環,更是一種文化投資與信念實踐。當藝術家用作品詮釋地球的未來,當企業以行動支持社會共好,藝術市場便不再只是買賣的現場,而是一場文明對話的延伸。胡寶莉認為,這樣的連結將使藝術在永續議題中扮演愈加關鍵的角色,成為企業精神與社會價值的共通語。信立化學獨董黃秀慧則提到,藝術在台灣已逐漸深根,並與全球市場接軌。「從原民藝術到客家美學,這些文化碰撞產生了新的火花。今年不少國際藏家來台交流,也讓台北藝博的國際能見度大幅提升。」她並指出,隨著國際穩定幣的普及,藝術交易正迎來更快速與便捷的新時代,「感覺未來又會回到加密貨幣熱潮的年代。」這些觀察透露出一個關鍵轉折:台灣藏家與藝術市場的互動,正從「收藏」走向「信任」。油畫家陳香伶作品格外引人注目。她帶來四件曾於國美館展出的代表作,畫面取材自清末刺繡衣物的紋飾。那些繁複的圖案與殘留的布紋,成為她探索女性身體與權力壓抑的隱喻。「我將繡衣中的身體抽離,只留下衣物與空氣的餘溫。」陳香伶在現場受訪時說。她筆下的繡衣不再附屬於主體,而成為自身有呼吸、有情感的生命。這樣的創作語言,也呼應了本屆主題「平權」的深層精神– 藝術不僅是表達,也是一種抵抗。

.

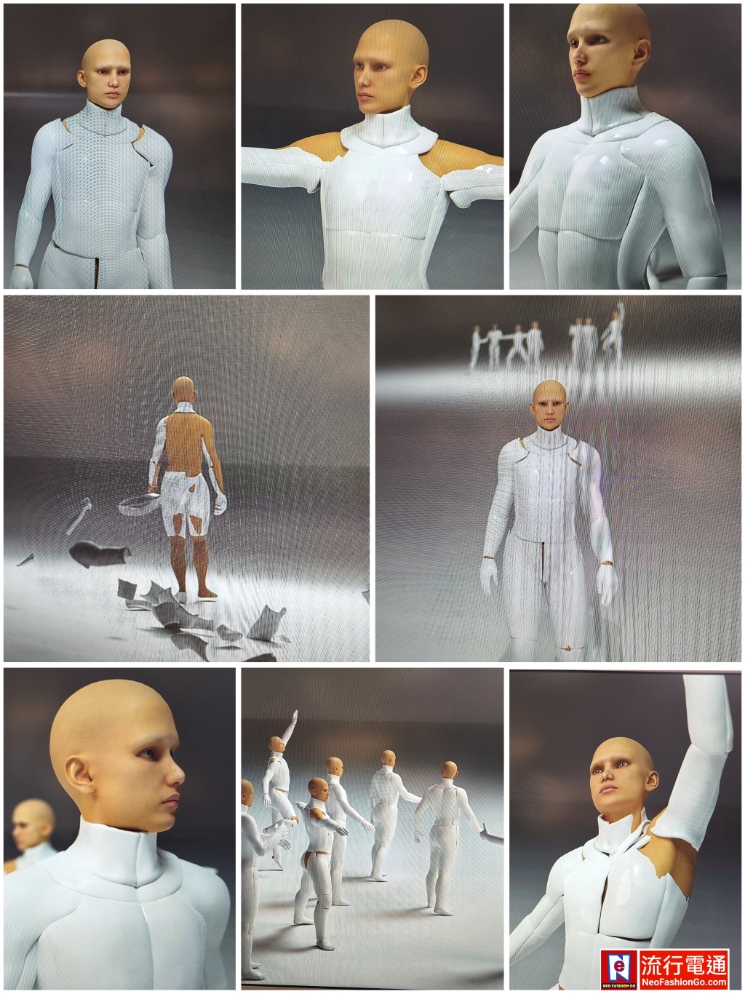

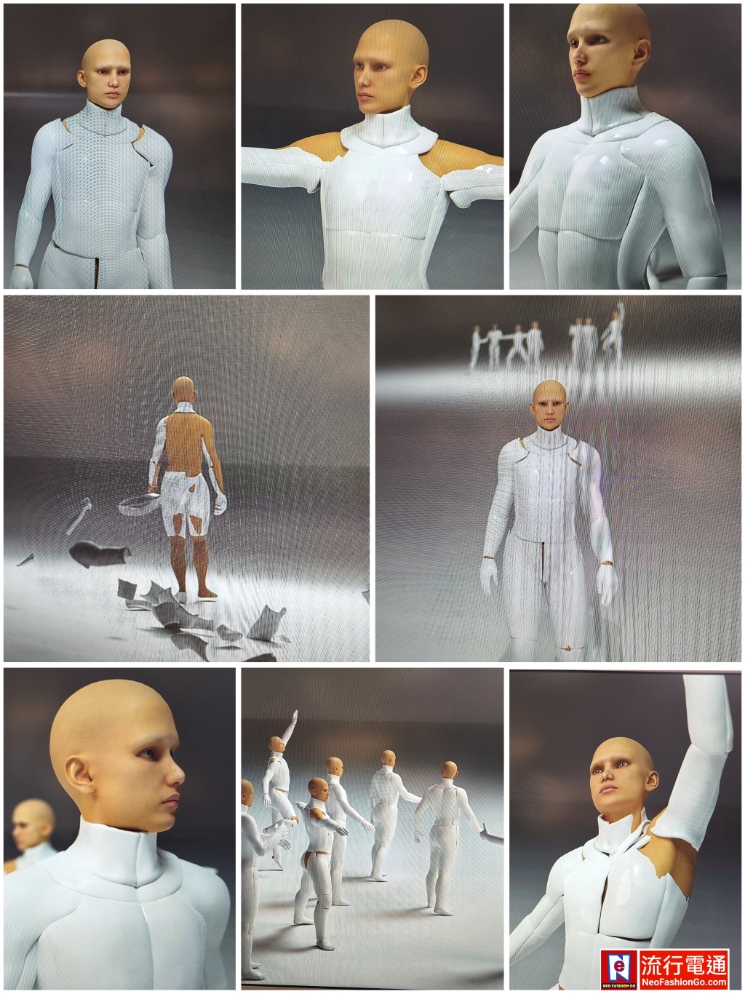

NeoFashionGo 行銷總監應瑋漢在本屆藝博會上特別看好「飛皇藝術」展出藝術家杜宜蓁(Riley Tu)的影像作品《體制之外 Out of Code》與《量子光點直到它加乘為整體 Quantised Bits of Light till It Added to a Whole》,以冷冽卻詩意的方式,揭示了數位時代中女性身體的「感知政治」。1995 年出生、遊走於倫敦與台北之間的她,以 Goldsmiths 大學純藝術碩士最高榮譽畢業,長期關注「賽博格女性主義」、「演算法感知」與「數位身體政治」等議題。她的作品不僅曾於英國 BFI Southbank、德國 Oberhausen 與墨西哥 Salón ACME 展出,也被荷蘭巡迴影展與英國文化協會選入,顯示其創作已具備國際藝術語彙。

.

與之相映成趣的,是雷相畫廊帶來的「當代菱形藝術家」雷沙・達岜斯(黃一峯)。他以泰雅族祖靈之眼的菱形圖騰為靈感,展出全台最大手工菱形地毯,編織出屬於山林與靈性的光之詩篇。「文字與數字對我而言像一團混沌,唯有圖形與色彩能打開我的感受力。」雷沙如此形容自己的創作。這兩位藝術家雖來自截然不同的語境,卻都在嘗試回答同一個問題–當科技與文化交疊、當人類邁向演算法統治的時代,藝術是否仍能成為自我覺醒的入口?他表示,「杜宜蓁的影像是從數位裂縫中甦醒的意識,而雷沙・達岜斯的編織,則是從傳統符號中甦醒的靈魂。飛皇藝術以這樣的策展結構,讓人看到藝術作為永續精神的延伸– 一種關於記憶、技術與信念的再生美學。」

.

藝術市場看似交易,實則是一場文明信任的延伸實驗。從畫廊專業、藏家信心,到公部及學校教育的參與,顯示出台灣文化生態的成熟樣貌。2025年的台北國際藝術博覽會宛如是一個多元文化的交會場域,折射出台灣藝術生態的成熟與活力。本屆藝博以「當代藝術的文化多元與平權」為核心,從原住民族藝術、客家文化到新銳創作者的環境與社會議題表達,呈現出藝術作為社會共通語言的可能性。藝術不再僅僅是收藏品的價值象徵,而是與城市、教育、政策及企業永續對話的媒介,逐步將美感教育、文化平權與社會關懷融入公共生活。從杜宜蓁的數位影像探討女性身體ㄜKIKI in III OK。ㄖ治,到雷沙・達岜斯以泰雅符號編織文化記憶,藝術家們透過不同語彙回應科技、歷史與身份認同的交疊,展示創作的社會責任與文化深度。同時,市場運作、藏家信任、公部門支持與教育活動的整合,顯示出台灣藝術市場正從單純交易走向文明對話與價值共創。台北藝博已成為亞洲藝術交流的關鍵平台,不僅讓世界看見台灣的創意與自由,也促使藝術成為城市文化力、社會思辨力與經濟動能的延伸。藝術在此不僅被觀看,更被理解與實踐,成為社會自覺與未來想像的鏡像。

.

台北藝博宛如一面時代鏡子,映照出台灣社會的文化自覺與經濟新想像。

.

( EDN – 東方數位新聞- EastDigitalNews – www.eastdigitalnews.com )

.