【 NeoFashionGo & 華人世界時報 應瑋漢 】當藝術家名字寫進星圖,世界便多了份溫柔的光。臺灣現代美術的靈魂人物陳澄波,如今不只棲身畫布,也閃耀於夜空。由國際天文學聯合會(IAU)正式通過命名的「陳澄波小行星」(編號661666),日前於國立臺灣博物館鐵道部園區舉辦頒贈典禮,並同步推出環景實境線上展「走揣・咱的所在:陳澄波百三特展」,串連宇宙與人間、繪畫與星辰,讓這位藝術先驅的精神持續陪伴臺灣走進未來。頒贈典禮在金曲歌王謝銘祐與戲曲專家游源鏗合作的原創歌曲《畫一粒星》中揭開序幕,旋律婉轉如星軌,為整場活動注入深邃情感。文化部長李遠帶病出席,誠摯分享:「今天無論如何我都要來。」他借用歌詞中「風景來來去去,人生難免透支」一語,道出個人與陳澄波作品相遇的感動,也讚賞其後代無私將畫作捐贈國家,「這是我生命中最大的榮耀。」出生於1895年的陳澄波,不只是臺灣首位入選日本帝國美術展的畫家,也是赤島社與台陽美術協會的創辦推手,對島嶼文化發展有著深厚貢獻。此次命名的小行星,由中央大學鹿林天文台與美國天文學家於2007年共同發現,並由中央大學天文所教授葉永烜提名,經歷多年審核與確認,終於在2025年獲正式命名,象徵陳澄波的藝術視野跨越大氣層,化為宇宙中的長明燈。

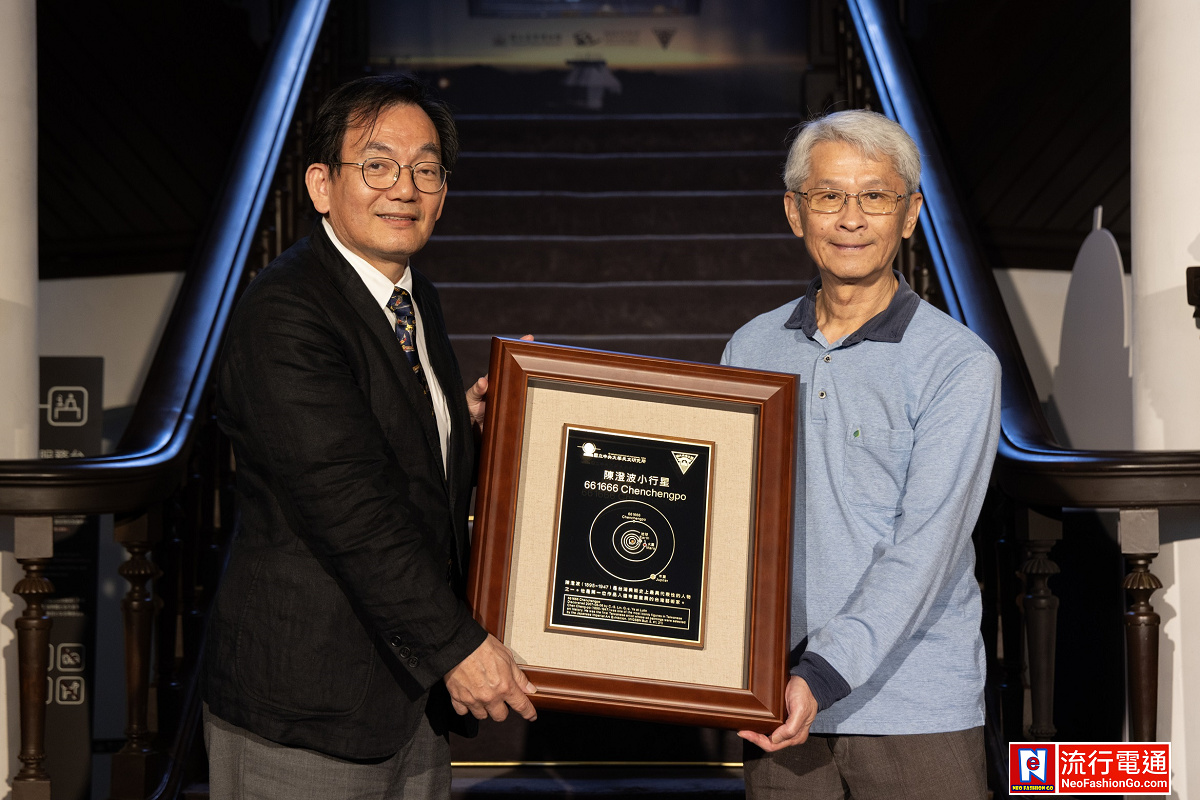

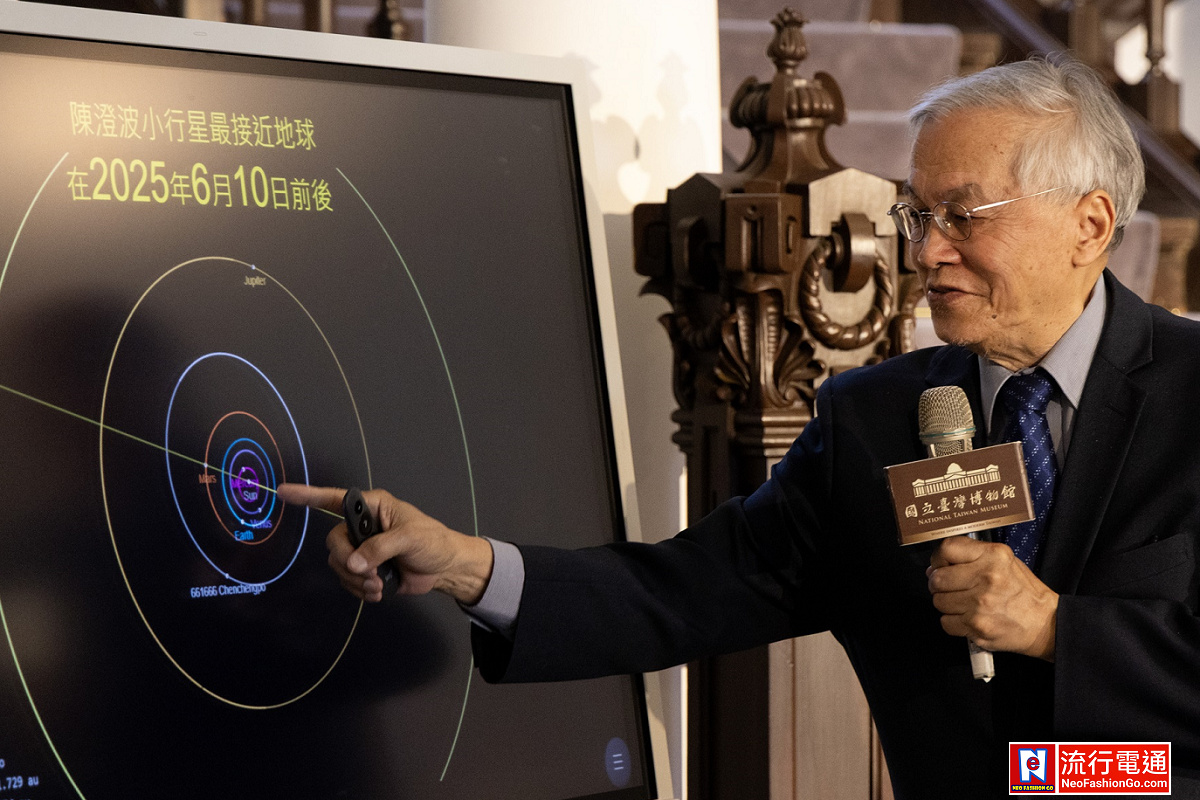

活動現場貴賓雲集,包括文化部次長李靜慧、臺博館長陳登欽、國立中央大學副校長陳文逸、臺史博館長張隆志等人齊聚,見證這場結合藝術與科學的歷史時刻。陳澄波文化基金會董事長陳立栢,代表家屬受贈命名銘板時也動情表示:「未來會更認真思考命名的意義,並持續傳承陳澄波的藝術精神。」中央大學副校長陳文逸則指出,小行星是少數能由發現者命名的天體,而陳澄波用畫筆記錄臺灣的靈魂,讓這顆小行星更添人文光輝。這顆小行星直徑約2.2公里,繞行太陽一圈需4.63年,預計將於今年6月中旬最接近地球,雖不肉眼可見,但只需一台大型望遠鏡與耐心等待,便能捕捉到藝術與星際的交會點。今年也恰逢陳澄波誕辰130週年,臺博館特別推出「走揣・咱的所在」展覽,自開展以來觀展人次已突破七萬。館長陳登欽形容,這場展覽如同將畫作化為封封島嶼情書,用山川、海洋與風聲訴說對這片土地的情感。為了讓藝術觸及更廣大群體,團隊同步推出高畫質環景線上展,配有華語、臺語與英文導覽,無論在城市、鄉間或遠方,都能與陳澄波的視野並肩。而在鐵道部園區展出的「陳澄波小行星微型展」則讓觀者進一步理解天文命名背後的知識與情懷。即日起至5月11日,兩大展覽聯袂登場,並祭出跨館觀展優惠,憑票根可於8月底前免費參觀臺南國立臺灣歷史博物館的「寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景特展」。陳澄波的藝術,總能在筆觸中流露對臺灣的熱愛,如今更化身為宇宙中的旅者,恆久不墜。當畫布成了太空的投影,那些曾描繪過的嘉義山河與臺南市井,也一併飛向銀河,與星辰共享臺灣的故事。臺博館「走揣・咱的所在」展覽與「陳澄波小行星微型展」同步展出至5月11日,更多活動詳情請上臺博館官網查詢。仰望夜空,也別忘了那顆用畫筆命名的星,仍在為臺灣,發光。