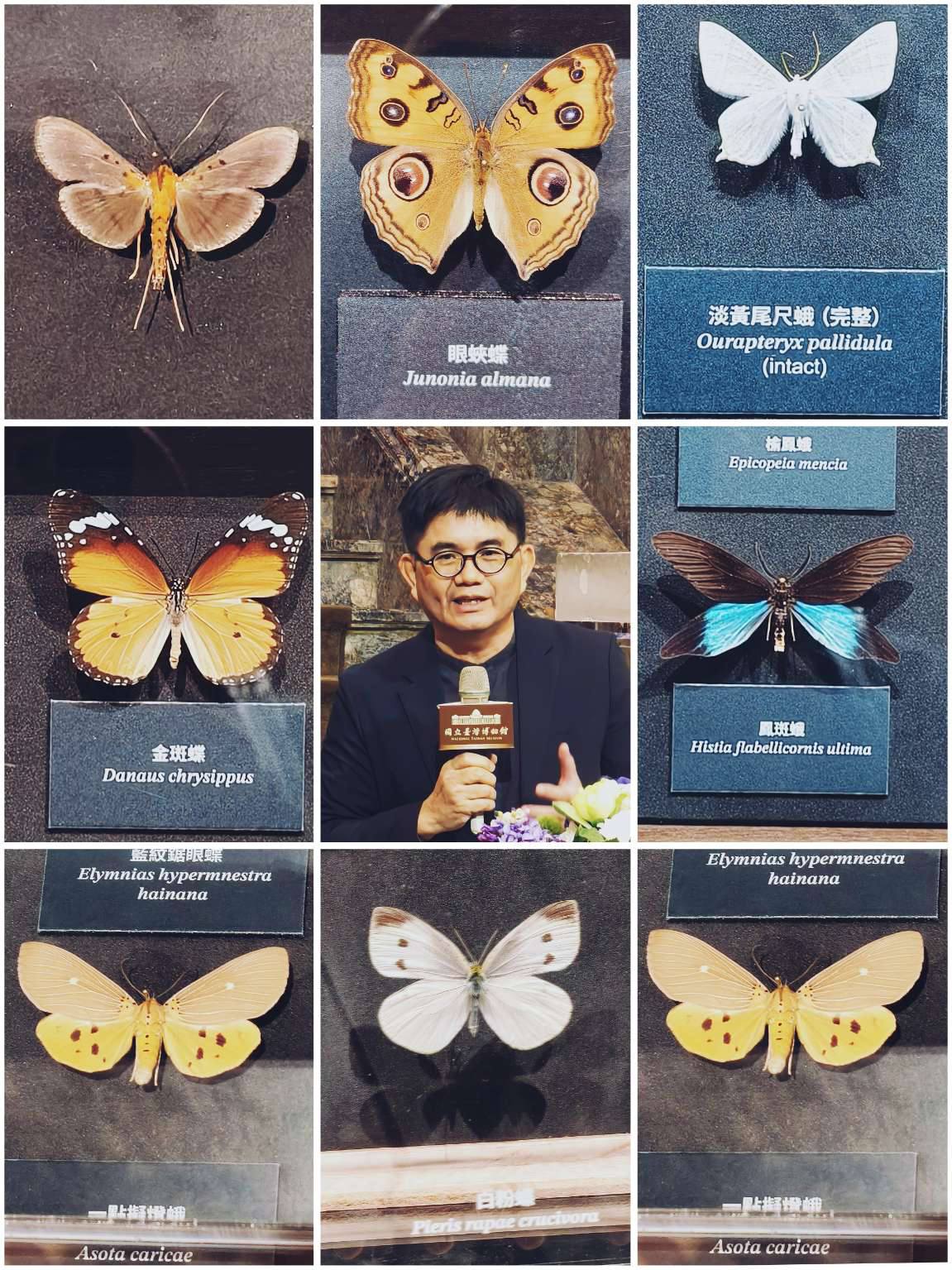

【品傳媒娛樂時尚中心總編 & NeoFashionGo & 華人世界時報 應瑋漢】臺灣博物館的《島嶼飛行—臺灣蝶蛾生存記》如同為蝶蛾打造的時尚伸展台,每一件標本都是精緻的展示作品。從稀有黃鳳蝶到保育類大紫蛺蝶,翅膀上的花紋與色彩宛如高訂服裝般精心設計,鮮明的對比、細膩的漸層,既展現自然的藝術感,也呈現島嶼生態的多樣性。觀眾走入展場,彷彿置身於一場色彩奪目的視覺饗宴,每一次停留都是對生命美學的驚嘆與欣賞。全新特展《島嶼飛行—臺灣蝶蛾生存記》自即日起展至115年5月31日,邀請觀眾從鱗翅的微觀細節,穿梭至島嶼生態的宏觀景觀。展覽蒐羅近三百件珍貴標本,黃鳳蝶的消逝、保育類大紫蛺蝶的婀娜,以及皇蛾的宏偉,皆在光影與互動裝置的襯托下,重現蝶蛾世界的科學與美感。特展開幕典禮今日舉行,學界及跨領域嘉賓齊聚一堂。館長陳登欽感謝專家、協力單位及長期支持者的協助,使展覽得以呈現細膩豐富的內容。他以自身對蝶蛾認知的轉化為例,分享策展過程中的啟發,期盼展覽成為不同世代交流的場域。此次展覽亦以「減少廢棄物」為設計理念,採用可移動與再利用的展示方式,彰顯博物館永續展覽的實踐。

.

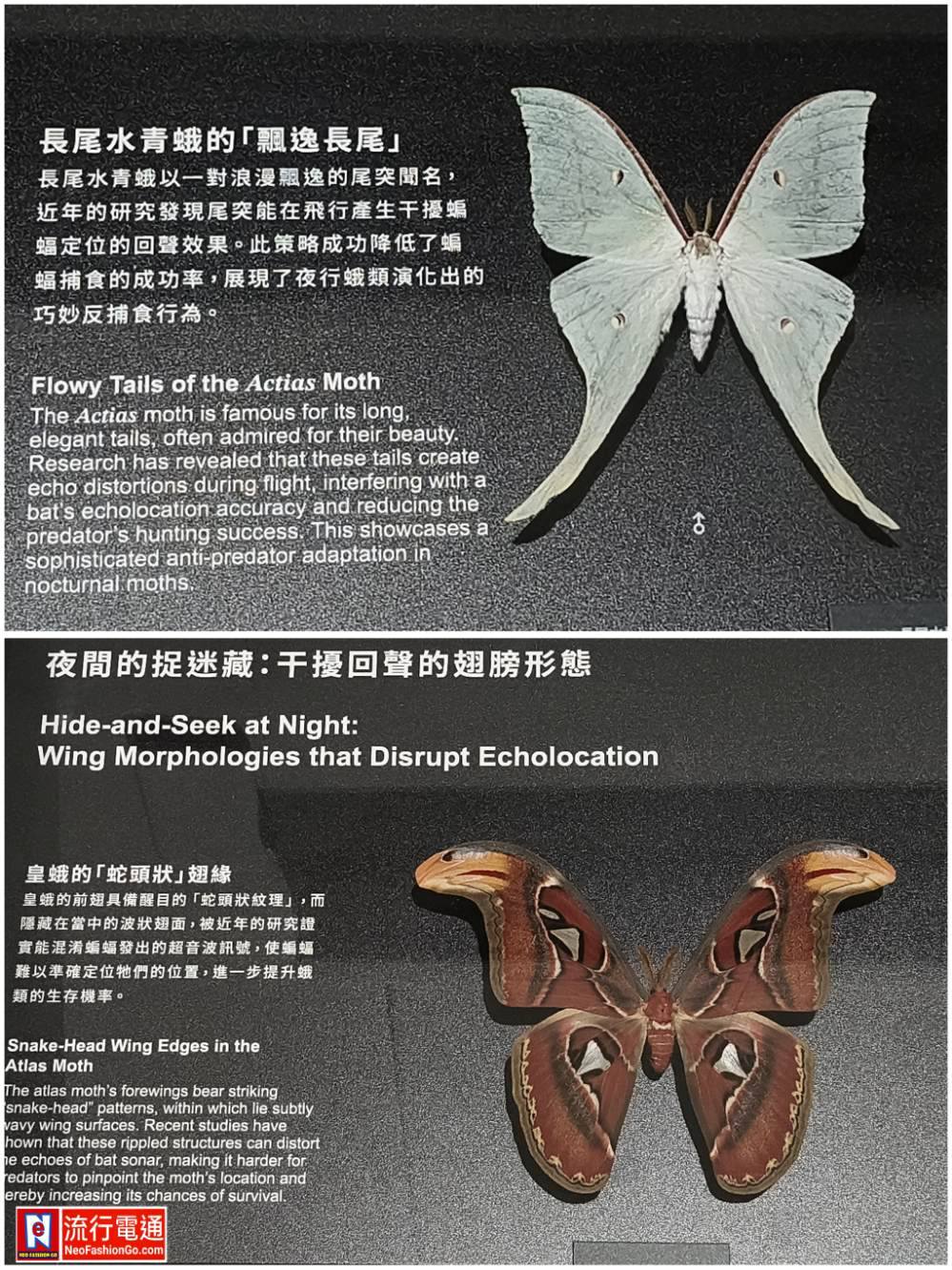

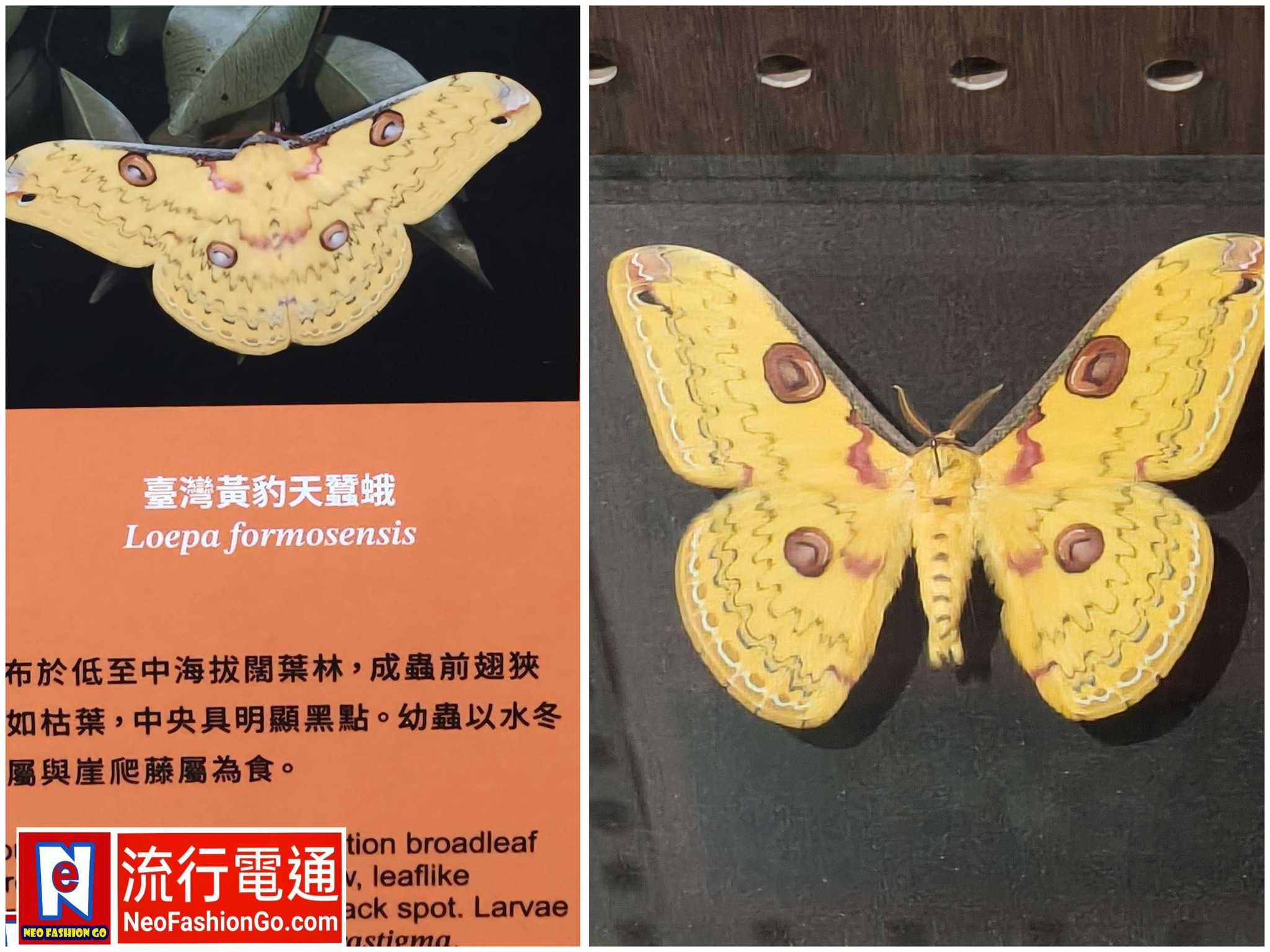

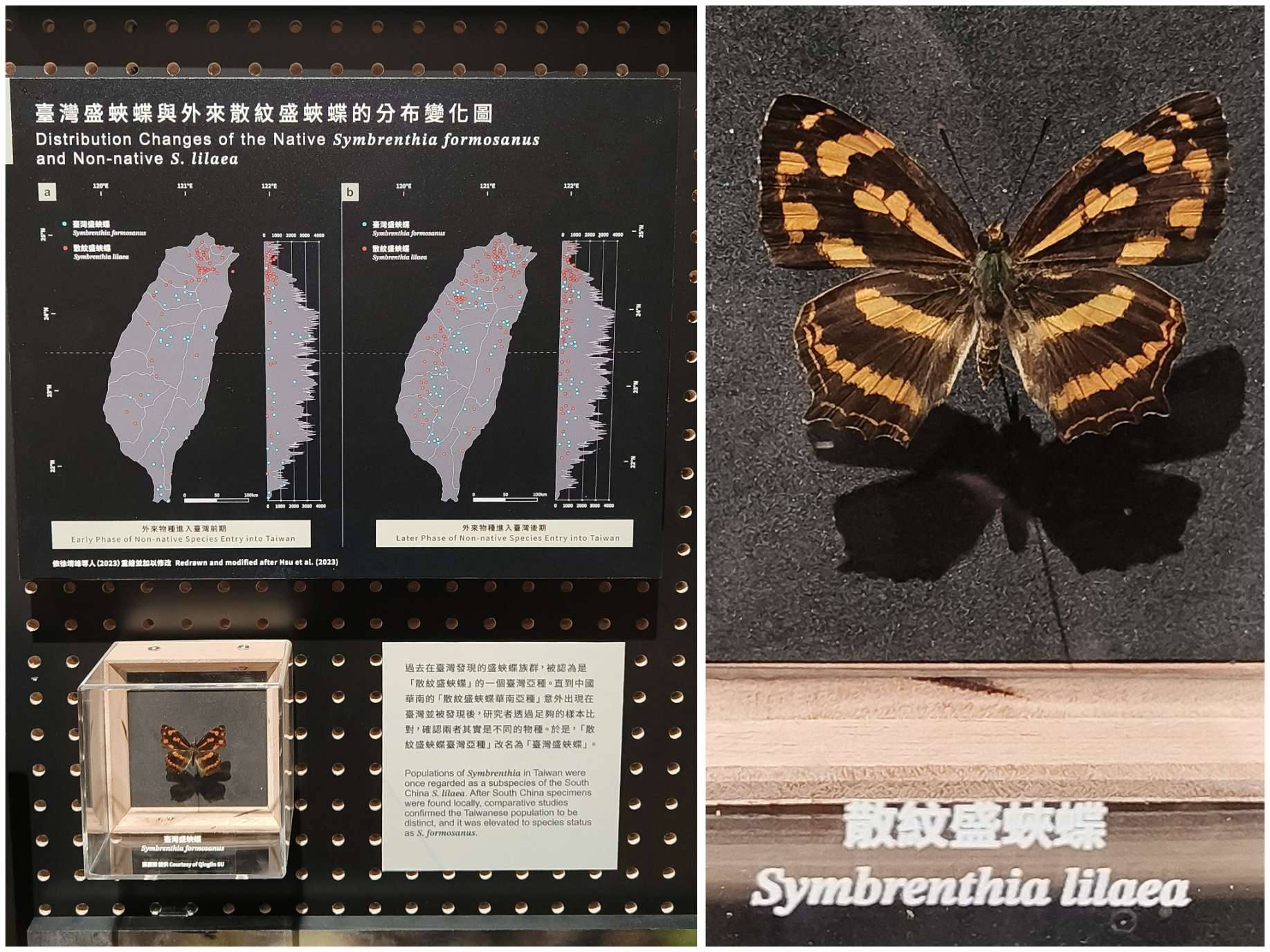

臺灣素有「蝴蝶王國」之譽,而蛾類物種多樣性高出十倍,全島記錄蝶蛾超過五千二百種,其中一千三百種為特有種,顯示島嶼演化的驚人生命力。展覽以常見的蝶與蛾區分揭開序幕,再逐步引導觀眾以「鱗翅目」整體視角探索六大主題單元:從卵、幼蟲、蛹至成蟲的完全變態生命史;高山島嶼中適應演化的策略;偽裝、警戒與擬態的防禦機制;夜行類群以氣味與聲波感知環境的神秘行動;日行蝶類訪花吸蜜所面臨的當代威脅;以及公民科學與藝術創作交織出的自然與人文共生。策展人、臺博館研究助理吳士緯指出,蝶蛾幼蟲仿佛生態食物鏈中的夾心餡料,植物與肉食性天敵在其中交錯,成蟲則成為民眾親近自然的媒介。夜行類群則是夜間開花植物的重要傳粉者。本展標本皆源自臺灣,策展團隊以此向全臺民眾發出最誠摯的邀請:欣賞五千餘種蝶蛾的縮影。

.

蝴蝶翅膀上的花紋,是自然精密運作的結果,結合基因調控、細胞分化、物理化學效應與演化選擇。翅膀上的鱗片由特定基因如Hox群、Wnt路徑與Distal-less控制,決定色素沉積與結構色的分布。圖案形態常可用反應-擴散模型解釋:激活物在局部累積,抑制物在周圍擴散,形成條紋、斑點或眼斑,宛如自然的「程式設計」。鱗片微結構進一步折射光線,生成藍、綠等結構色彩,使翅膀呈現光彩奪目效果。環境與演化選擇也影響花紋的功能:偽裝、警戒、擬態及求偶信號,讓蝴蝶在捕食者與生殖挑戰中獲得優勢。簡言之,蝴蝶花紋是基因指令、化學反應、微觀結構與生態適應交織的產物,每一片翅膀都是自然演化精心繪製的藝術。

.

台灣多樣的地形與氣候,造就了蝴蝶花紋與色彩的地域差異。北部濕潤山林、南部亞熱帶低地、中央高山寒帶環境,各自提供不同的棲地條件,影響蝴蝶翅膀顏色的保護性偽裝與求偶功能。例如,高山種蝶因陽光強烈而出現較深色或金屬光澤的翅膀,以抵抗紫外線;低地雨林種蝶則擁有明亮斑點或鮮豔色塊,既能吸引配偶,也能模仿有毒種防禦掠食者。地域隔離使族群演化出微妙差異,形成臺灣特有的花紋與色彩變化,呈現島嶼生態的獨特美學,也折射出島嶼生物多樣性與演化力。

.

本展以「生存的壓力造就生命的多樣性」作為核心策展理念,將近二十年的演化生物學與分類研究成果融入展示之中。蝴蝶與蛾的翅膀花紋不僅是視覺美感的呈現,更是基因運作與環境適應的具象化表現。透過花紋的色彩、斑點與排列模式,觀眾得以反推自然界中基因的精妙編排,理解生物如何在島嶼環境中透過微小的遺傳變化與選擇壓力,演化出多樣的生存策略。每一片翅膀都像是大自然的密碼,訴說著基因、演化與環境交織的奇妙故事。還有串連公民科學平台「慕光之城—蛾類世界」社群,讓野外觀察與紀錄轉化為博物館展示的一部分,形成知識的正向循環。展場尾聲,由藝術家王宗欣以數位影像裝置詮釋標本紋理與色塊,象徵知識的流動與新生。《島嶼飛行》展現了臺灣蝶蛾的科學價值與文化深度,從展示到理念全面呼應自然與人文的共生精神。觀眾離開展場時,眼前的色彩與生命力,彷彿提醒每個人:在生存的微光中,萬物皆有其精彩。

.

若將臺灣博物館《島嶼飛行》特展延伸成一個完整的生態觀光文化旅程,將展場變成「大自然的教室」。遊客在專人導覽下先完成生態課程,了解蝶蛾的生活史、花紋色彩與棲地演化,再由規劃好的景點行程深入山林水澤,親眼見證蝴蝶與蛾類如何在不同環境下展現新姿、新色彩。如觀光署與旅行業者合作,從博物館出發、串聯全臺蝴蝶故鄉與自然保護區,不僅提升生態觀光價值,也讓旅客對臺灣的環境、文化與生物多樣性有更深刻的體驗。對企業團體而言,這類行程結合ESG教育與文化體驗,甚至可能符合碳稅補助或永續經營的規劃要求,使一場以自然、文化與永續為核心的活動,既富教育意義,又兼具政策與企業價值,真正實現文化、生態與經濟的多重共生。

.

臺灣蝶蛾生態旅遊計畫—從博物館到山林的知識之旅

–「從翅膀花紋到山林秘境,臺灣生態知識之旅,讓旅行成為學習,也讓學習成為旅行。」

1. 起點:臺灣博物館《島嶼飛行》特展

專人導覽解說蝶蛾生態、翅膀花紋的基因與演化故事。

互動體驗與影像展示,讓參觀者先「上完生態自然課程」,建立觀察與思考能力。

2. 延伸:實地生態觀察

規劃臺灣各地蝴蝶故鄉,如高山、森林保護區與河谷地帶。

專業導覽引領遊客觀察不同棲地下蝴蝶與蛾類的色彩變化與行為特徵。

透過標本比對、拍攝記錄,學習如何將現場觀察與科學知識對照。

3. 知識經濟導向

每個行程結合生態教育與數位紀錄,形成可分享的知識資源,遊客的觀察與影像可上傳至公民科學平台,如「慕光之城—蛾類世界」。

企業或團體可將行程納入ESG教育訓練,認識環境保護、碳足跡與永續議題。

4. 文化與永續共生

行程設計強調在地文化體驗,結合地方特色美食、傳統工藝與自然景觀。

規劃碳足跡減量方式,如交通共乘、低碳住宿、綠色餐飲。

企業包團參加可申請碳稅補助或永續經營計畫,讓行程兼具教育、文化與政策價值。

5. 預期效益

旅客不僅觀光、休閒,更帶回對臺灣自然生態與文化的深刻理解。

強化生態保護意識,培養公民科學觀察能力。

促進知識經濟與永續旅遊的結合,打造臺灣獨有的文化生態品牌。

.

臺灣的旅遊正在進入知識經濟時代,新的旅遊模式將生態、文化與建築美學融合。以臺灣博物館《島嶼飛行—臺灣蝶蛾生存記》為起點,遊客在專人導覽下先了解蝶蛾生態與翅膀花紋的基因奧秘,完成一堂生態自然課程;隨後延伸至全臺蝴蝶故鄉,實地觀察山林水澤中的蝶蛾新姿色彩,親身感受自然多樣性。近期晴天旅遊與大師房屋的合作,將建案觀摩納入行程,讓旅客同時體驗建築設計與永續空間規劃,形成建築美學與生態教育的雙線旅程。整個行程結合公民科學平台,將觀察與體驗數據化、知識化,並融入ESG教育與永續觀光,企業包團如果可以申請碳稅補助或永續認證,那更是加分。透過這種新型態旅遊,旅客不只是遊覽景點或賞屋,還能深刻理解臺灣自然生態與文化底蘊,從翅膀花紋到建築細節,將學習與休閒串成完整體驗,打造兼具教育、文化與永續價值的知識型旅程。

.

( EDN – 東方數位新聞- EastDigitalNews – www.eastdigitalnews.com )

..