【 NeoFashionGo & 華人世界時報 應瑋漢 】臺灣文化的國際化,絕非僅僅是把書籍打包出口,像速食般快餐化地消費,而是透過深度且持續的文化連結,打造出跨媒介、多元融合的軟實力生態。未來的臺灣在國際文化舞台上的引領潛力,正來自這種細膩且有韌性的策略思維:首先,臺灣的內容創作者不再局限於單一媒介,而是勇敢跨足影視、漫畫、音樂與互動科技等多元領域,透過跨平台的整合,將故事的生命力延伸至更廣闊的觀眾群,這種創作模式的開放與活力,將成為臺灣文化在全球競爭中的王牌。其次,民間文化交流的蓬勃發展,早已突破官方外交的框架,成為臺灣與世界連結的最強韌帶。臺灣透過圖書館、社區、學校等基層文化推廣,逐步在他國人民心中紮根,這種深植民心的文化外交,比任何一紙邦交條約都更有力。再者,臺灣獨特的多元社會結構與自由開放的創作環境,為文學和藝術提供了豐富的土壤,孕育出具普世價值又富有在地特色的作品,這使得臺灣文化在全球化浪潮中不僅能「走出去」,更能「說出自己」,形成鮮明且獨特的文化聲音。未來,當臺灣繼續深化跨域創作補助與國際合作,並擴大雙語推廣與文化節慶的舉辦,其文化輸出將不再是單點爆發,而是成為持續性、多層次的國際現象。更重要的是,臺灣能以「軟實力」引領國際潮流,成為亞太乃至全球文化創意的重要樞紐,這份細膩而堅韌的文化戰略,將是臺灣走向世界的最強底牌,也是未來數十年文化外交與產業競爭的制勝關鍵。

一 : 版權輸出持續性:從本地商店到多平台生態系。

當臺灣與韓國最大線上書店YES24攜手,這不僅是一場簡單的商業合作,而是一次深謀遠慮的文化種植計畫。把臺灣書籍上架到韓國的數位書架,彷彿在那片網路森林中插下一個「台灣角落」,等待著讀者在無數書頁之間,發現這座島嶼獨特的文化密碼。紀錄片《造山者》與《看不見的國家》在韓上映初露鋒芒,也不只是賣票數的計算題,而是播下「臺灣故事值得用大片規格來說」的潛力種子。這一切,才剛剛開始。真正的升級版,是跨平台的文化魔術秀:不再只是電子書的點閱率或線上影片的播放量,而是讓臺韓兩地出版社攜手投資,將臺灣故事推上更高維度的舞台。想像一齣改編自小說的韓國電視劇,或是一段融合臺灣元素的K-POP MV,讓這些故事不再是「外來的異鄉人」,而是韓國文化主流中的日常風景,成為彼此理解與共鳴的橋樑。這背後的意義,遠超過銷售數字和影視版權的短期收益,而是臺灣軟實力的延伸與深化。透過創意與資源的融合,臺灣正在用最現代的方式,讓「台灣故事」在全球尤其是鄰近文化圈中生根發芽。這不是文化輸出,而是文化共生。當臺灣故事從書本「走出來」,跨越語言和媒介的疆界,變成你我生活中無法忽視的一部分,這場文化之旅才真正啟航。未來已經展開,臺灣的故事不僅要被「看到」,更要被「感受」與「認同」。YES24的合作只是第一步,臺灣文化的種子正開始在韓國土地上生長,結出耐久且深刻的文化果實。這才是臺韓文化交流的真正新高度,也是臺灣跨國文化行銷的精采篇章。

二 : 文化外交深化:從市中心到社區,從書展到校園。

在臺韓文化交流的舞臺上,書籍早已不只是靜靜躺在貨架上的冷冰冰物件。臺灣書籍現已進駐首爾大都會圖書館及其超過200個分館,這絕非一次性的「贈書秀」,而是一場文化交流的長跑,是從「書架」到「心靈」的連結工程。圖書館不只是借還書的地方,它更是文化熟絡度的催化劑,是讓不同文化彼此熟悉、交織、共鳴的隱形舞台。換句話說,成功不再是把一堆書放進去就了事,那不過是外交典禮上的拍照橋段。真正的功夫在於,如何讓這些書活起來:變成雙語文化節不可或缺的一環,變成首爾校園裡翻譯比賽的熱門題材,變成社區講堂裡熱烈討論的文化入口。透過這樣的持續耕耘,臺灣文化的種子才能在韓國土壤深扎,萌芽出交流的真花。這條文化共行的路,充滿智慧與耐心。它要求我們不斷地「把書從貨架搬進生活」,讓閱讀成為一種日常習慣,也讓跨國的文化理解不再是空談,而是切實可感的生活體驗。未來,這條路會越走越寬,書籍與文化也將超越語言與疆界,成為兩國人民情感與知識的橋樑。文化的力量,遠比我們想像的還要深遠。圖書館的書架上不只是書,而是一種期待與希望,是臺韓文化交流的深刻註腳。這才是真正的文化外交,不靠喧鬧的口號,而靠細水長流的共讀與共感,將臺灣的故事慢慢融入韓國人的心裡。

三 : 創作跨域常態化:讓台灣創作者不單出版,更是影響力製造者。

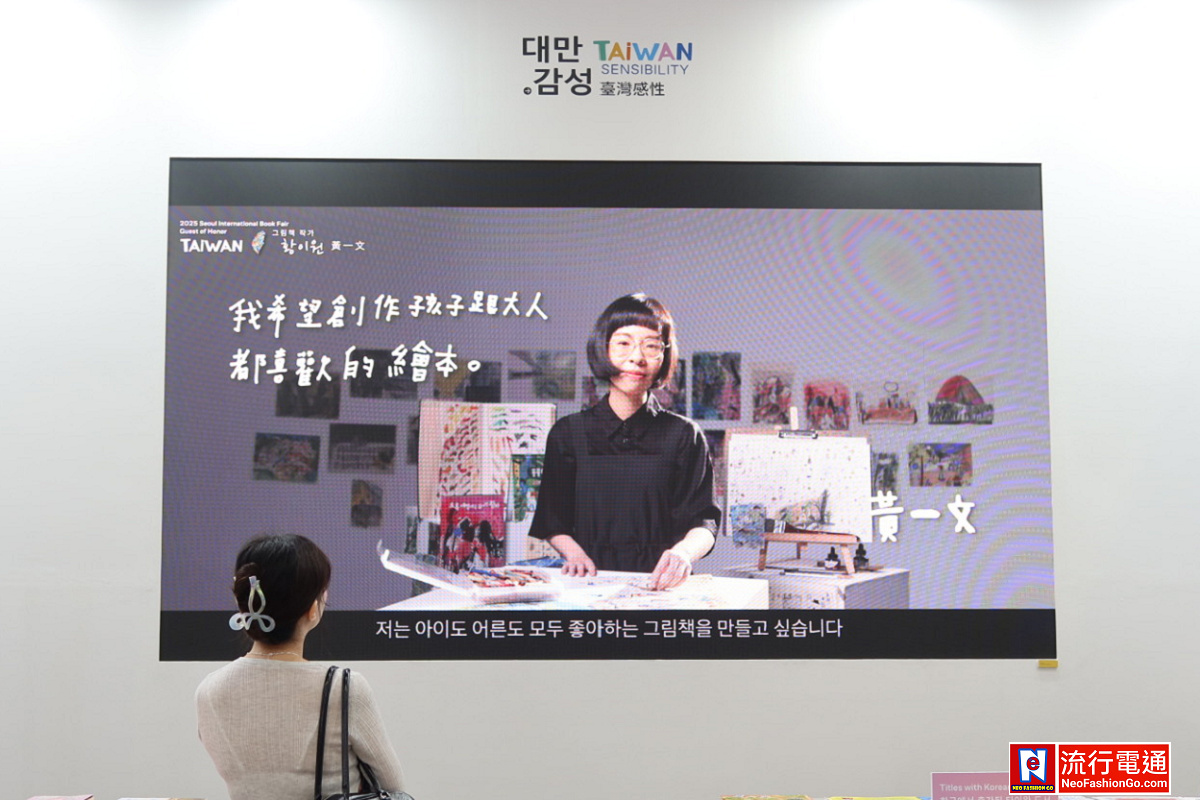

在當代臺灣文化的版圖上,作家不再是孤獨埋首文字的孤島居民,而是勇敢踏上多媒體大舞台的全能創客。小說家開始穿起電影監製的戲服,繪本作者搖身一變成為音樂創作人,文化不再只是靜態的「一筆一頁」,而是奔放流動的「跨媒供應鏈」。這不僅是一場創作的解放,更是文化產業的華麗升級:一個故事、一個角色,可能同時成為電影、多集網路影像、音樂專輯,甚至是衍生商品,打造多維度、多層次的文化生態系。然而,這場革命背後不是只有熱情和創意的灌注,更有制度與資源的支撐。文策院敏銳嗅出跨域創作的先機,攜手出版社成立專屬的「跨域創作基金」,像一座文化孵化器,鼓勵作家將才華拓展到影像、音樂、戲劇等領域,為臺灣文化插上更多元的翅膀。更有趣的是,這場跨媒合作不只局限在本土,還搭建起與韓國文化基金的合作橋樑,打造成一條橫跨台韓的「文化創意製造廠」,將雙方的創意與資源串聯起來,彼此激盪。這樣的跨界,不僅是藝術表現的突破,更是臺灣文化從傳統紙本到數位多媒體的蛻變,是一場突破疆界的深刻革命。當文字不再被禁錮於書頁,而能隨著影像與聲音自由流動,臺灣文化將不僅是地域的標誌,更是國際創意產業的靈魂推手。未來的文化競爭,不只是誰寫得多好,而是誰能把故事變成一個生生不息、跨媒體的文化帝國。臺灣正踏上這條道路,用勇氣、資源與策略,描繪一幅創新的文化藍圖。這不只是創作的盛宴,更是台韓合作的創意大合唱,期待這條跨媒之路成為亞洲文化交流的新典範。

從「賣書」到「講故事再一直講」,從「影像合作」到「校園講堂駐點」,從「創作者獨立發表」到「跨媒體合作工廠」,這三階段,並不是戰略選項,而是一條串聯島內創意與國際共鳴的文化主軸。未來的台灣國際化,若只靠翻一本書,就像只靠單一拳頭在情場上獨行。故事從來不是只供消費的商品。它們是文化的脈絡,是情感的線索,是一座座無形的橋梁,連結島內的歷史、社會、與民心,也通向海外的異鄉人心。台灣的書,不只是把「故事」包裝成商品銷售,而是讓這些故事活起來,滲入別人的生活脈絡裡,喚起共鳴與對話。說白了,書是文化部隊裡穿著制服的「文化大使」,只是他們的武器不是槍炮,而是故事。文化是把書從書架上「揪出來」,推上更寬廣的舞台,讓這些承載文化靈魂的書本,化身為「說故事的人」,去和世界說台灣的故事。這種「書來行銷」的妙處在於,它不只是商業販售,而是文化互動的開始。書本自己走出來,就像一位客串明星,不光是商品,更是「文化外交的活招牌」。真正的戰略,是多點觸屏,是故事、是說話、是互動,是踩著本土文化的血緣,唱出跨國樂章。當共鳴替代商品,文化才有底氣,世界才願意低頭聆聽。期待這些「說話的書」繼續在國際舞台上走得更遠,唱得更響,讓世界聽見不只是台灣的故事,更是台灣的靈魂。