【品傳媒娛樂時尚中心總編 & NeoFashionGo & 華人世界時報 應瑋漢】我們活在一個數據決定一切、邏輯扼殺想像的平庸時代。

「最大的心魔,是那些看過小說的讀者。」這句話,說得優雅,

.

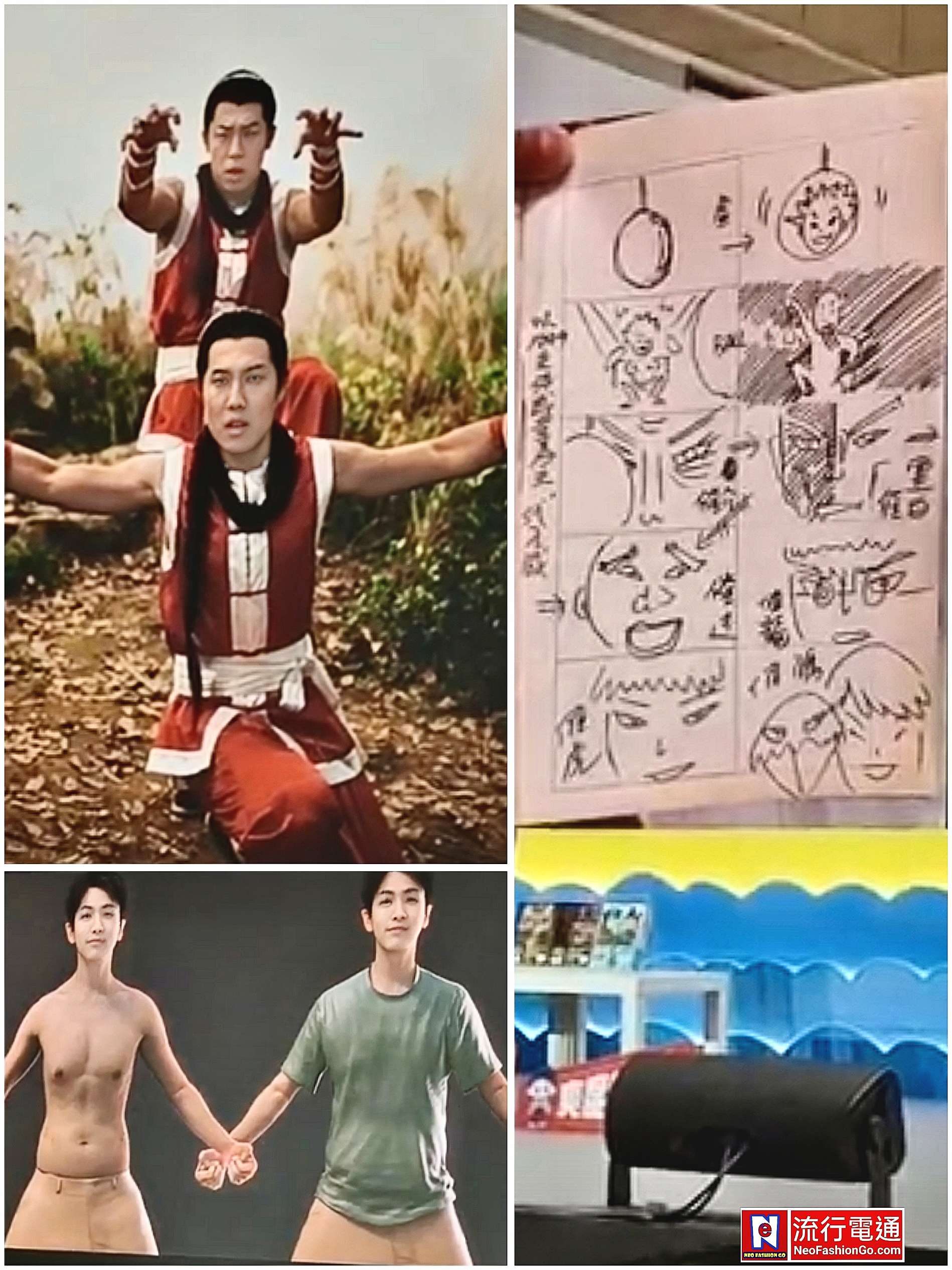

在分享會中最令人發噱、也最耐人尋味的片段,莫過於那尊「

如果說大佛是美學的偏執,那麼選角就是一場對「台式平民文化」

.

春風的「苦行僧」精神: 他沒有選擇最帥的李小龍,

如果說玖壹壹代表的是台灣流行文化的混血與狂歡,那麼戴立忍(

但九把刀拒絕了。他的拒絕,優雅且充滿了諷刺的清醒。「

在原著小說中,藍金是一個功能性的棋子– 他冷血、扁平,存在的唯一目的就是為了襯托主角的成長。

為了追尋心中那個五百年前的武術世界,

.

分享會的最後,九把刀留下了一句讓人心碎卻也充滿力量的話:「

《功夫》這部電影,註定不會是一部完美的、

.

導演劉維泰看完特映會解讀九把刀電影「功夫」,他表示九把刀沒有把電影拍成粉絲服務的原著重製,而是以「導演視角」重新整理九把刀宇宙的敘事邏輯,嘗試讓高度文學性的世界觀,轉譯為可被影像承載的敘事結構。這是一種取捨,而非妥協。劉維泰理解「電影不是小說的延伸,而是另一種語言」。因此他在改編過程中,大幅刪減前史、壓縮人物線,甚至顛覆部分原作設定,目的不是背叛原著,而是避免讓電影在結構上因為忠誠而窒息。這種決斷力,對任何導演而言都極其殘酷,因為它意味著:一定會有人失望。但導演的責任,從來不是取悅所有人。在技術層面,《功夫》確實展現近年國片罕見的視效規模,但真正困難的,反而是人物密度與情感層次的調度。多線敘事、角色動機、節奏控制,全都建立在剪輯與表演的精準平衡上。戴立忍等演員的存在,並非明星加持,而是結構支撐;他們撐住了電影在奇幻與現實之間的重。九把刀並未將電影拍成單純的「爽片」,而是在商業框架內,保留了作品一貫的青春倫理:對正義的執念、對世界的對抗、以及那種近乎天真的相信 — 相信努力有意義,相信選擇會留下痕跡。《功夫》的真正價值,不只在於它能否票房成功,而在於它證明了一件事:台灣電影若要走向下一個階段,勢必要有人承擔「把故事拍大」的風險。

( EDN – 東方數位新聞- EastDigitalNews – www.eastdigitalnews.com )

.