文/高潞以用(前立法委員)

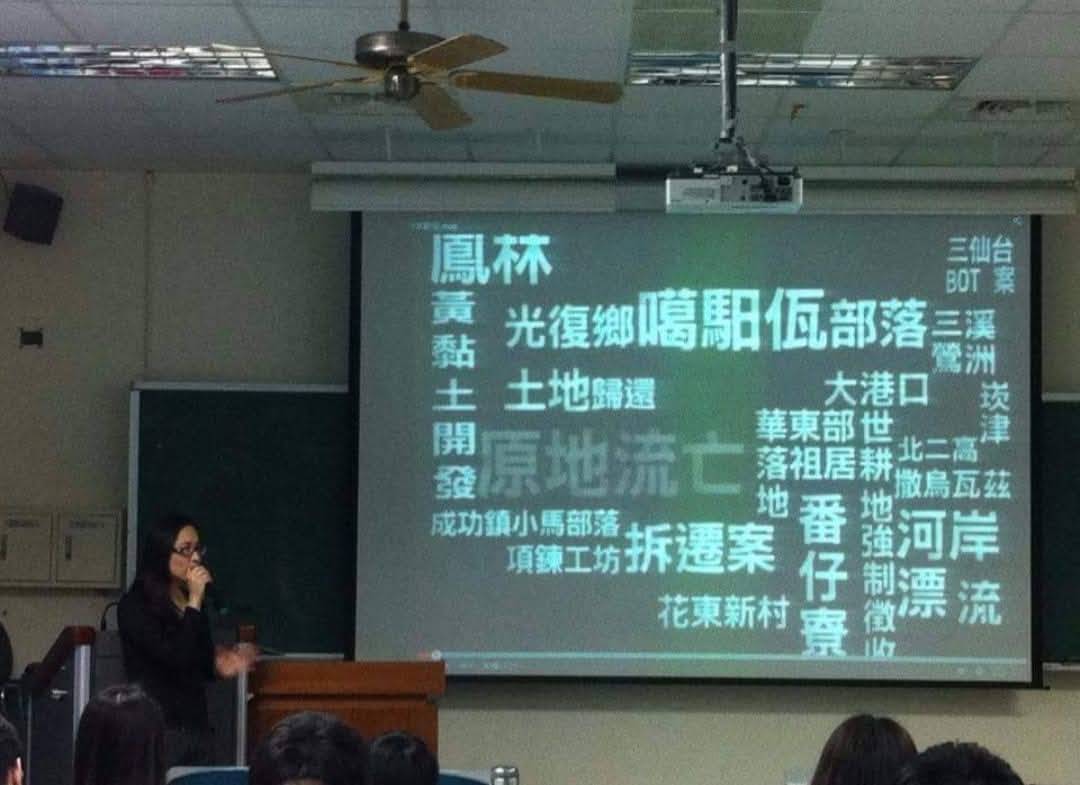

近年台東東海岸的風力發電開發計畫,引發強烈反對。業者規劃在成功鎮、長濱鄉及南迴地區共設置近 60 支風機,但這不僅衝擊東海岸的觀光資源,更因為違反《原住民族基本法》保障的「知情同意權」,引來阿美族部落聯合抗議,並獲縣府、東部海岸國家風景區管理處、跨黨派立委等一致反對。縣府已公開表態:不支持未經共識的大型陸域風電案。與此同時,傳統領域內的自然碳匯專案方興未艾,大面積森林被「鎖定」以換取碳權收益,卻改變了族群的生活方式。再加上東部大面積光電圈地,破壞了生態與景觀,讓土地與部落關係再次緊繃。

大部分討論都集中在《原基法》第 21 條的知情同意權,卻忽略了另一個關鍵:第 20 條授權制定的《原住民族土地及海域法》(簡稱「土海法」)。這部專法的重要性在於,它才是全面規範原住民族土地、海域的回復、取得、管理與利用的核心法制基礎。早在 2005 年《原基法》施行後,原民會便於 2006年提出初版土海法草案,希望以單一專法,將土地正義真正落實。但十八年來,土海法「四進四出」立法院,始終無法完成審議。

在夷將·拔路兒主委任內,原民會更採取「立法分流」的策略,把土海法與自治法切割,理由是「爭議過大、版本過多」。結果就是:沒有正式廢棄,但實質上停滯,形同摒棄。七、八年過去,雖然偶爾仍有人提出質詢,但法案一直卡關,成為「架空的法律」。文化政策繼續推,福利資源繼續撒,卻沒有觸碰土地核心。原住民族的完整自治權,始終無法落實。這,正是當代原運最大的遺憾。

因此,今天的台灣原運,呈現出一種危險的失衡。語言與文化復振確實有推進,祭典、教材、文化中心一一出現,但土地與資源的歸還卻被冷處理。沒有土地,文化就難以完整;沒有土地,語言只能在教室裡存活,失去了與山川、漁獵、農耕相連的生命力。這樣的「復振」,更像是被馴化的計謀——把文化放在展櫃裡,卻讓真正的權力遠離部落。

回顧 1970–1990 年代,原住民族運動往往以集體為基礎,強調「還我土地」與「族群正義」。但近年來,運動形式逐漸轉為「個人化」與「自媒體化」:個人敘事被放大,身份政治的能見度提升,卻也讓結構性議題(主權、土地、資源)難以推進。國家善用「文化承認+福利治理」來取代真正的權力移轉,於是我們看到健康站、文化中心如雨後春筍,卻看不到土海法。

要破解這種虛假的平衡,必須正本清源。氣候正義、土地正義,必須與原運再度串聯,讓個體的發聲匯聚成集體的力量,將語言、文化的議題拉回結構核心:土地、資源與主權。唯有如此,語言不會成為博物館裡的錄音檔,文化不會成為失根的蘭花,而能重新長回自己的土地上