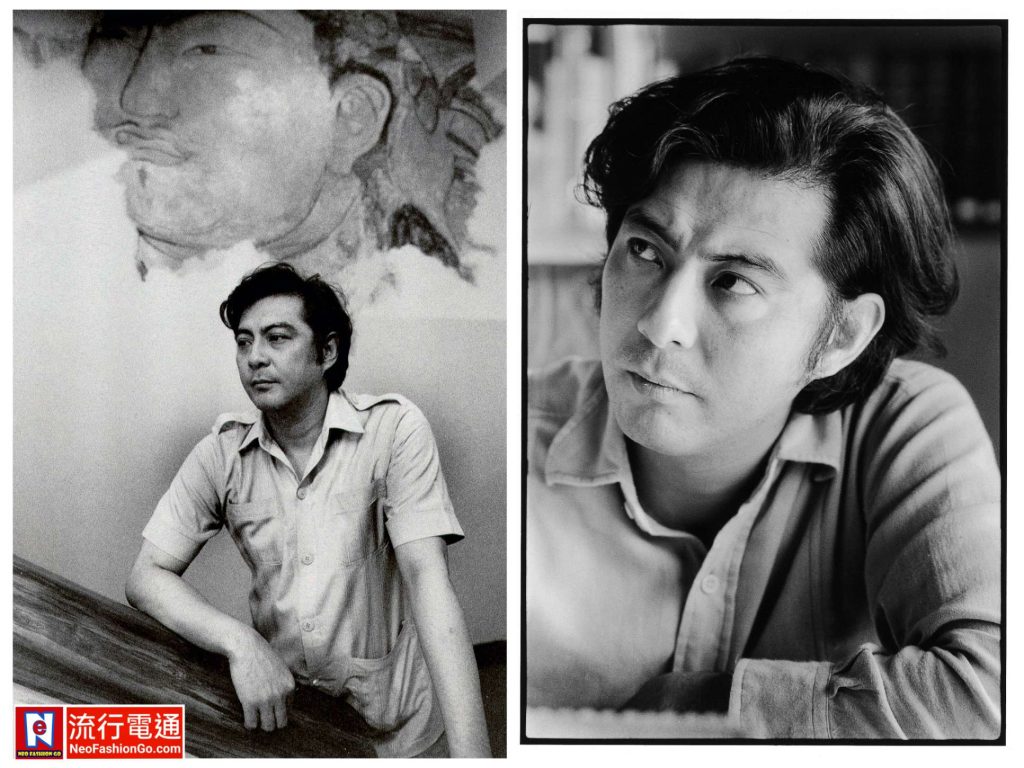

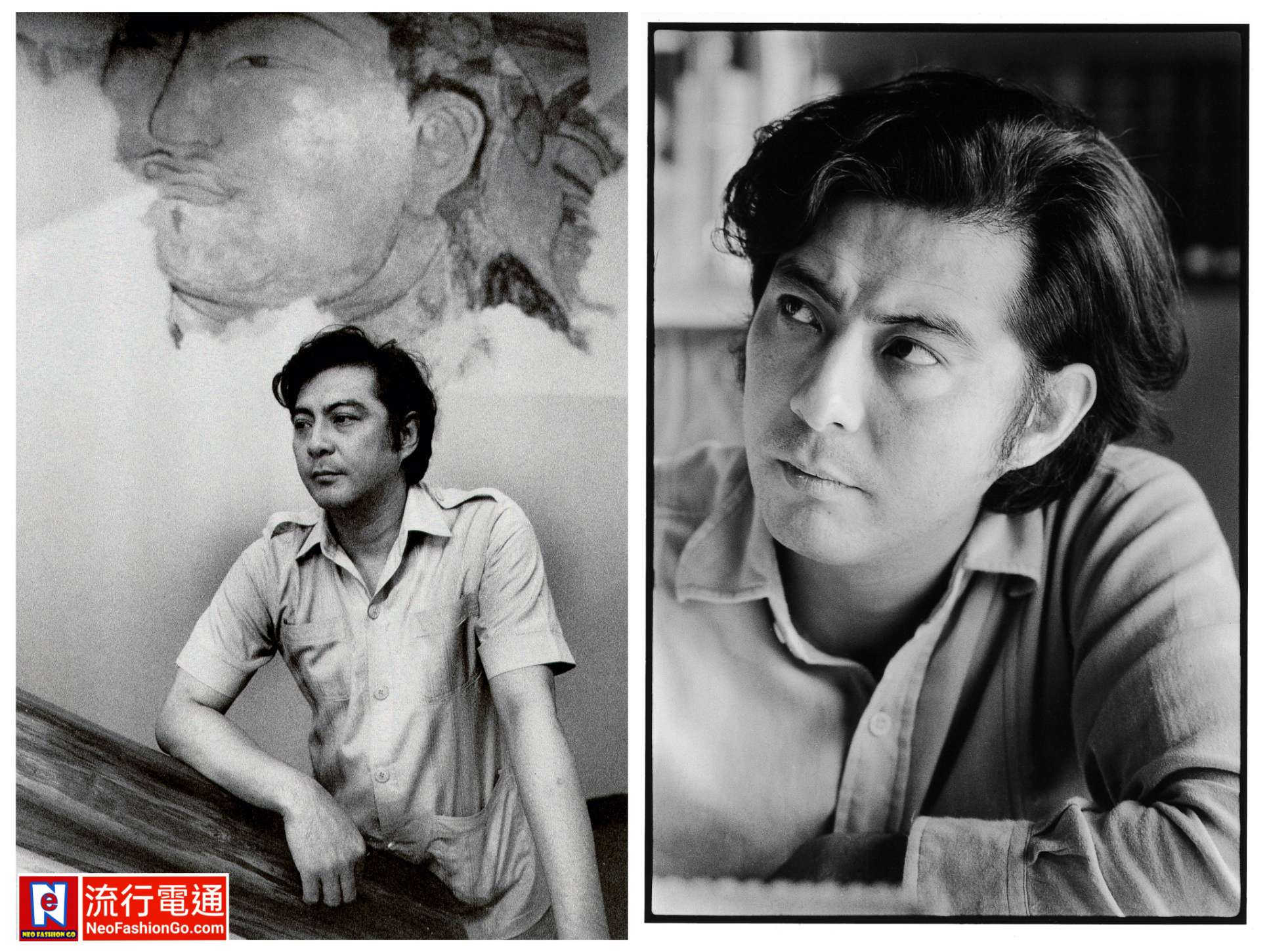

許博允(1944-2023)是一位致力於國際文化交流的音樂創作者,他的影響力深遠且持久。1978年,他與長笛演奏家樊曼儂共同創立了「新象活動推廣中心」,這一平台成為推動藝術推展的重要基地。許先生自小對音樂充滿熱情,尤其對作曲情有獨鍾。他的創作生涯始於1962年,並以前衛性和實驗精神著稱,作品常被國際藝術家採用,展現出超前的藝術格局。許博允的音樂不僅在亞洲作曲家聯盟的邀請下於日本京都演出,還受到聯合國教科文組織的邀請在巴黎演出,充分展現了他在國際舞台上的影響力。朱宗慶打擊樂團副執行長絲釋民提到,許先生對朱老師的音樂之路有著深遠的影響,甚至引薦了麥蘭德等重要人物,促進了現代音樂的發展。朱宗慶打擊樂團副執行長林冠婷表示,朱宗慶老師非常重視這次許先生紀念音樂會的演出,因為許博允先生和樊老師對他影響深遠。許先生引薦麥蘭德(Michael Ranta)給年輕的朱老師,開啟了他的現代音樂之路,最終創立朱宗慶打擊樂團。許先生還介紹了岡田知之打擊樂團和日本鬼太鼓等優秀團隊來台,促進國際交流。許先生和樊老師在文建會成立前就以民間力量推動藝術,被朱老師稱為「不可思議的瘋子」。他們通過新象展演和亞洲作曲家聯盟等平台,將台灣推向國際舞台。朱團得以在這股潮流中成長,與世界連結。2017年,朱團在兩廳院TIFA藝術節上演出許先生的新作品。這次演出,我們將用打擊樂和音樂來紀念許先生,這是朱老師認為最好的追思方式。

京劇名伶魏海敏表示,許先生已經離開一年了,我都覺得好像他從來沒有離開過的一樣。我在這次的紀念活動演出中會演繹《樓蘭女》這首「羅布泊」曲子,1993年首演那時候,許先生引入了蒙古的音樂元素,讓我們聽到了非常特別的聲音——上下兩層聲音的那種。當時我聽了覺得好驚艷啊! 我一路聽著許先生編的曲調,然後根據那個曲調來編腔,我自己也編成了一首曲子──是一種非常有趣的唱法。由於講的是樓蘭,就是西域,所以我把西域大漠的感覺融入其中。這首曲子呈現了羅布泊,也就是樓蘭女子美麗的家鄉。93年首演樓蘭女這個戲在國父紀念館四天,第一天彩排時我就扭到脖子,那是因為葉錦添的服裝設計,服裝太重,導致承重負擔。如果我不是一個京劇演員,絕對演不了這齣戲。 因為我從小的訓練,我從十歲開始的經歷的訓練給予我是一個非常強。 而有能量的身體,所以我能夠去去這個,這個,適應這麼多的困難。 然後去克服,然後,我從來不含糊的,要紮靠,穿厚底,還要要翻跟斗,要什麼什麼都得學的,所以能吃苦,難不倒我們。也就是說演員能夠為服裝來服務,把服裝做到一個極致,這也是我們學京劇的人一個很棒的優點。我們從小學戲劇的人,說封閉不太準確,但腦子確實只有一條路—學習。作為在台灣成長的京劇演員,我深感幸運。雖然後來我拜梅葆玖老師為師,專注於學習,但在那之前,我們這批年輕戲曲演員已經為傳統戲曲帶來了很大的變革。我的腦子就是專注於學習唱戲,而開始改變的是周邊的這些人。比如我,當時是因為老師帶我到國外去跳舞。許先生和樊老師對我寄予厚望,我才開始嘗試創新。當我開始創新時,我還沒有像興國那樣的環境,只是被邀約。我想,在傳統戲裡,老生、青衣不是最佳搭檔嗎?他邀我,我當然答應了。畢竟他在陸光劇校,我在海光劇校,平常合作機會不多。結果第二年拿到劇本,我才發現他要我演一個壞女人。說實在的,演出結束後,觀眾反應熱烈,認為這齣戲是台灣京劇的一個新篇章。但在我心裡,我覺得自己還沒有很深刻的感受,特別是如何演好一個壞女人。我真不知道該怎麼演,當然後來我花了很多心思去思考。正是這齣《慾望城國》,讓我在思想上有了轉變,改變了我對傳統的概念。它讓我開始思考,我要演的是什麼樣的人物,是梅蘭芳,還是白夫人,還是其他角色。那時候,我對自己的定位有了新的認識。因為這個新的定位,我開始專心思考:為什麼我演不了這個壞人?漸漸地,我找到了方法。就像剛才樊老師提到的,我們去英國大劇院演出時,我已經準備就緒。我覺得自己能夠駕馭那個富有心機的角色。

樊曼儂新象藝術總監表示,「許博允滿腦筋的想法,對我來講,他就是一個很巨大的大千世界,他的聲音是來自於多方面的,你完全不知道。」然後他特別喜歡。 你可以聽到,但是裡面沒有用打擊樂的話。 他是不痛快的,因為他有很多。 有很沉重的,也有很多可以有很多綿延的聲音,他的世界裡面是無窮盡的。這是許博允的思維。」「所以我們很樂意。 在許先生過世一年之後,把他的音樂重新再呈現出來。」許博允跟我過去常常會看到整個作曲界的發展有很多美好的事情。我們開始與國際上聯盟,去韓國和日本參加亞洲作曲家聯盟的會議。在這些活動中,我們才真正看見了世界。每個主辦國都會展示他們最優秀的表演團隊,包括舞蹈、音樂和戲劇等。因為我們去開大會,他們自然要推薦自己國家最優秀的文化表演。我們有幸能看到這些,但當時的台灣卻沒有機會。那時,我就和許欣然討論這些精彩的節目。於是,我們開始籌組並安排一些優秀的團隊來台灣。當這些團隊來到後,大家開始看到台灣的潛力。我們組織了新象藝術活動,邀請了許多國際友人,特別是來自美國的團隊,包括舞蹈等各種表演藝術。之後,我們舉辦了法國藝術節,隨著蘇聯開放和共產世界的瓦解,我們也引進了蘇聯藝術。在這之前,大家可能需要跑到日本去欣賞世界各國的藝術。直到兩岸開放後,我們才有機會看到許多大陸優秀的作曲家,而他們也驚訝於台灣作曲家的先進程度。那時,大陸剛從文革中走出來,許多人到國外留學,學到了全新的東西。我們去大陸後才了解,他們之前的學習更接近共產主義國家。當時,包括蘇聯、東歐等許多國家都經歷了巨大的變革。在那個特殊的時代,由於歷史原因,我至今沒去過德國。我們的印象中,那裡曾經歷可怕的戰爭,分裂為東德和西德。雖然我走遍全世界卻未能去德國,但我們邀請了許多柏林愛樂交響樂團的首席來演出,這讓我們對德國有了新的理解。許先生的作品中,我聽到了很多國際元素。他很幸運地接觸到了許多國外的藝術。我們在電視上看到他們訪問蒙古等地,欣賞各種聲音、歌曲和舞蹈,心生羨慕。到了日本,我們發現唱片店裡到處都是這些音樂。我第一次聽到西藏喇嘛的禱告聲,那種發自內心深處的聲音讓我們驚嘆不已。後來我們又接觸到了甘美朗音樂,了解到19世紀初法國人為何會迷上東方藝術。「許博允睡得很少,因為他捨不得睡,他覺得生命的那種可貴跟太短暫,所以。 他的腦袋要研究太多的東西。他下圍棋的功力是好幾段,三段,很年輕的時候。 大部分的時間,只要是不說話的時間,都在下圍棋。這個體現在這個圍棋世界裡面,圍棋裡面有很多很多的聲音,很多很多聲音,裡面有征戰,有和平、有誘敵,然後也有陷入其中的苦惱,那什麼都在這個圍棋裡面,這又是另外一個大千世界。許博允是在這個上面很強的,並且不是一般的強,因為他都是跟大師在一起,他常常就是在思考:我怎麼對付自己的局面,那裡面有。 所以我看到他的這個時候,對我來講是非常敬畏。 這個不是我的世界,我們在這個世界裡面,我是 一個觀察者,然後他特別珍愛,注重情感,因為他覺得。 朱宗慶不可多得的人才,有他們臺灣才開始有打擊樂器。他認為朱宗慶改革創新。」

新象藝術為許博允先生籌備紀念音樂會,秉持許先生「突破、創新、實驗」的精神,以跨領域多重樣貌呈現許先生音樂創作,以及他所喜愛的表演藝術節目。《琵琶隨筆》是許博允作品中演出頻率最高的樂曲,曾與戲劇、雕塑等藝術形式結合,琵琶名家亦相繼演奏和錄製,迄今在國際間演奏次數達數百次,時至今日格局依然令後生音樂家望其項背。1975年,《琵琶隨筆》由王正平首演。戲曲學家俞大綱(1908~1977)及劇場先驅姚一葦(1922~1997)激賞地讚譽這首作品為現代版的《十面埋伏》;古箏大師梁在平更稱:「喻為千面埋伏,甚至萬面埋伏也不為過。」王正平自己則談到:「《琵琶隨筆》運用許多創新的技法,強烈的張力與對比、細膩的音色轉換、大膽的音程跳躍、傳統的指法賦予非常態的語法等等,將琵琶的表現力推向另一個嶄新的範疇。其中的拍弦技法,影響後來的作曲家。《琵琶隨筆》這首七十年代的作品,至今仍保有現代感及感染力,無異已成為現代琵琶獨奏曲的經典。」文化學者林谷芳表示,這是一首近代最為傑出的琵琶曲,「我自己也學琵琶,這麼多年來,新創琵琶曲有不少,嘗試更多技法和音樂挑戰的也有很多,但在現代與自然這麼融合的,也只有這麼一首。」《中國戲曲的冥想》,是一首鋼琴與弦樂四重奏的五重奏,也是許博允自認最具代表性的作品,旨在探索並表現中國戲曲的音樂元素,開啟了東方弦樂的新境界。1972年起念創作,1973年臺北首演,受邀至日本京都「亞洲作曲家聯盟」演出,並獲UNESCO邀請在巴黎龐畢度中心IRCAM演出。日本樂評家以「外太空動漫」形容《中國戲曲的冥想》獨特的滑音效果。雲門舞集也以此取作為《烏龍院》舞作的配樂。

《境》,是許博允平生演奏使用最多樂器類別、最多樂器數量的曲子 1977年由日本作曲家三枝成彰(Shigeaki Saegusa)及其發起之「亞洲音樂新媒體」委託創作,全亞洲最頂尖的岡田知之打擊樂團(Tomoyuki Okada Percussion Ensemble)及NHK 合唱團於日本東京首演。以中國八音、超過百種樂器、蒙古呼麥及臺灣原住民獨特聲腔創作。《心》是一首小提琴與鋼琴二重奏,完成於許博允2005年心臟大手術後的沉澱省思。這首作品代表了他對人生與情感的深刻反思,展現出人性的雙重性格,以及陰陽柔剛的對比交織情緒。2005年,在《許博允之樂》音樂會中首次發表,並分別在臺北、上海和香港首演。《點.線.面.體》2005年完成《心》的創作之後,許博允即開始著手創作《點.線.面.體》,並於2017年由朱宗慶打擊樂團於《島.樂》音樂會首演。 《點.線.面.體》的創作在於內在、外在及心象、物象價值意義的哲學思考,猶如自然萬物生命由一而生,從「點」演化, 進而繁複。「物象」的肌理組織結構,都是點、線、面、體交錯融合的「表在」;「時間」與「空間」是自然凝離的元素,「心象」則是「內在」點、線、面、體的冥想 !「聲音」是大自然中最能自由抽象凝離於「心象」~「物象」的「表裡之間」。本曲演奏組合特殊,編制繁複堪稱絕無僅有,演奏難度高,包含了弦樂四重奏經典組合及四個無音高打擊樂器和罕見的馬林巴五重奏。打擊樂器是「點聲音」的源體,弦樂器則是「線聲音」的源體,兩者交流,自然合而為「面」,融而為「體」,整體發揮的過程呈現本曲非常特別的聽覺和視覺感受。打擊樂基本上無所不在,所著重的不只是音頻、音高、音量、聲量這些元素,講求的是比較抽象的如對比、音源、狀態、力量與配合,這也是《點.線.面.體》樂曲所欲呈現的打擊樂義涵。《生.死》1974 年許博允因閱讀奚淞小說《哪吒》而啟發演化創作《生.死》,小說中哪吒『割肉還母、剔骨還父』情感意境,生命思索的態度,以及生死同時進行的雙時空交替轉換,進而形成的四度空間。整首作品以此概念作曲,如擺脫柵欄般五線譜的桎梏,死與生是一體兩面,生後而死,死後再生。從無、到有、到幻滅,交替輪迴,是一種生命的切換,也可以是另一個虛實空間的消逝與再生。樂曲分為五段:《生、死、生、死、生》,也可以是:《死、生、死、生、死》。每一段,是生也是死。《樓蘭女》 _ 魏海敏 | 戲曲演出MEDEA -是依據希臘悲劇《美蒂雅》(Medea)而成,杜撰自數千年前樓蘭古國(位于現代新疆)公主的故事。1993年,《樓蘭女》在台北首演。31年前的創作,此次31年後重看《樓蘭女》魏海敏 戲曲演出,當年的前衛和創新,時至今日,許博允創作音樂依然閃著光芒,仍是絕佳的音樂作品,絕對可以獨立完整的欣賞。