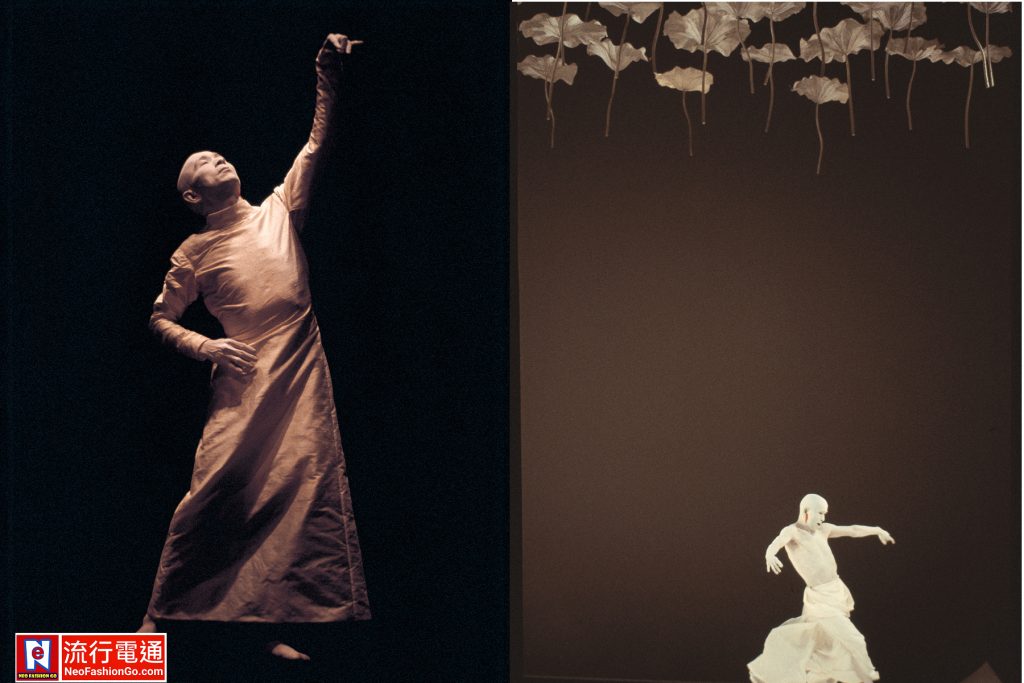

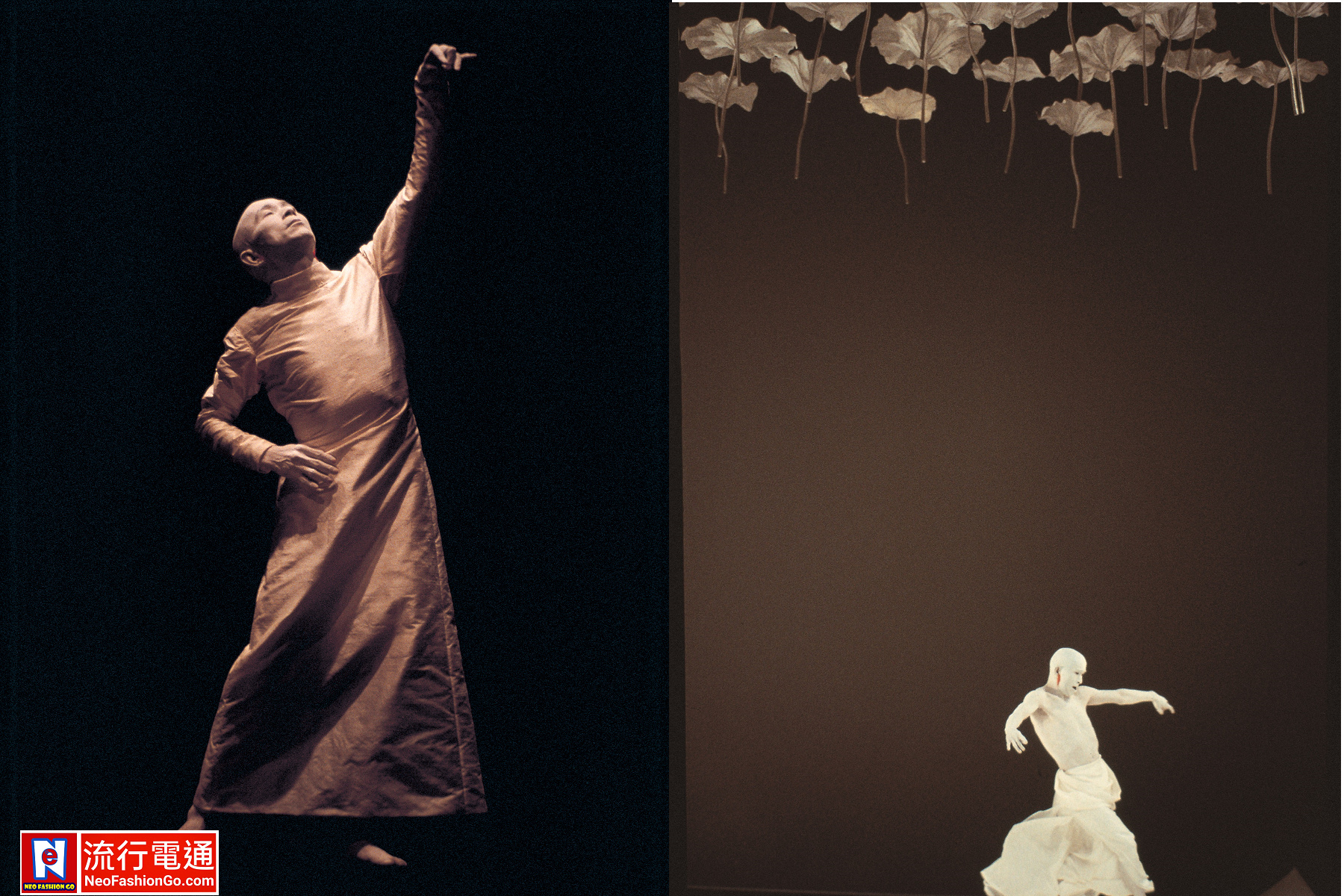

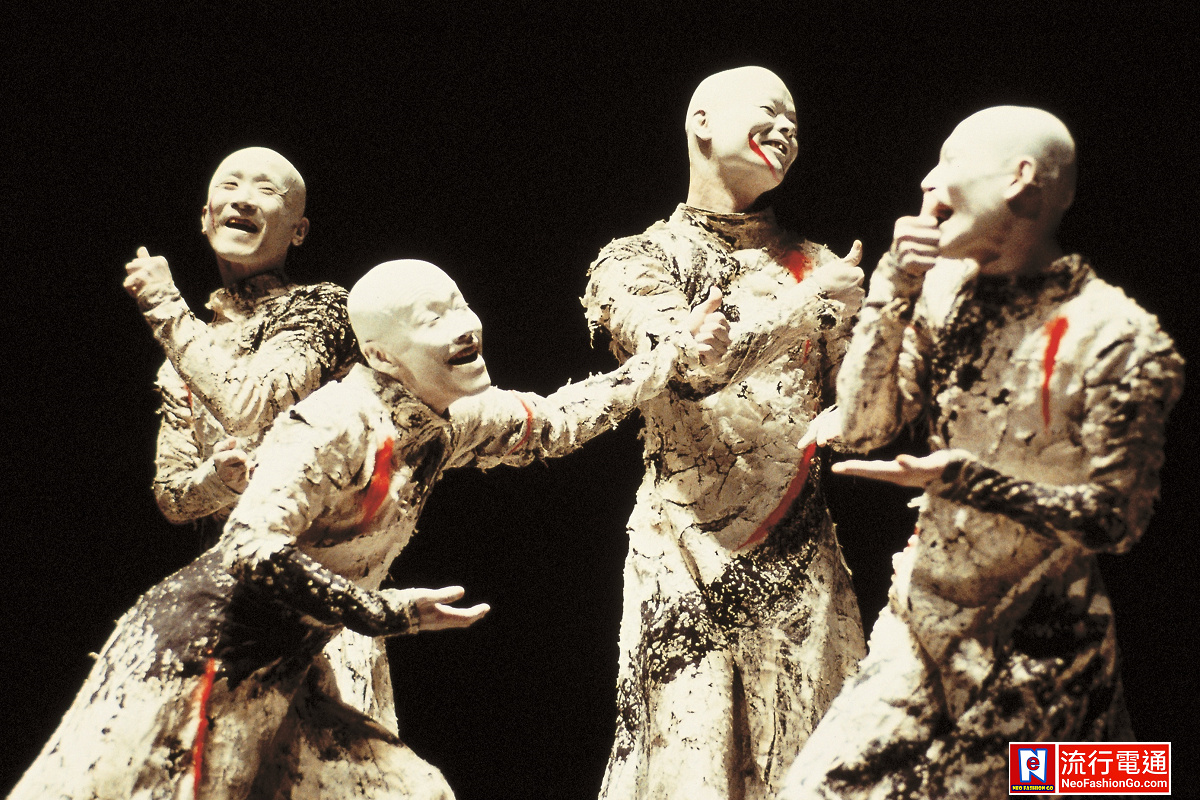

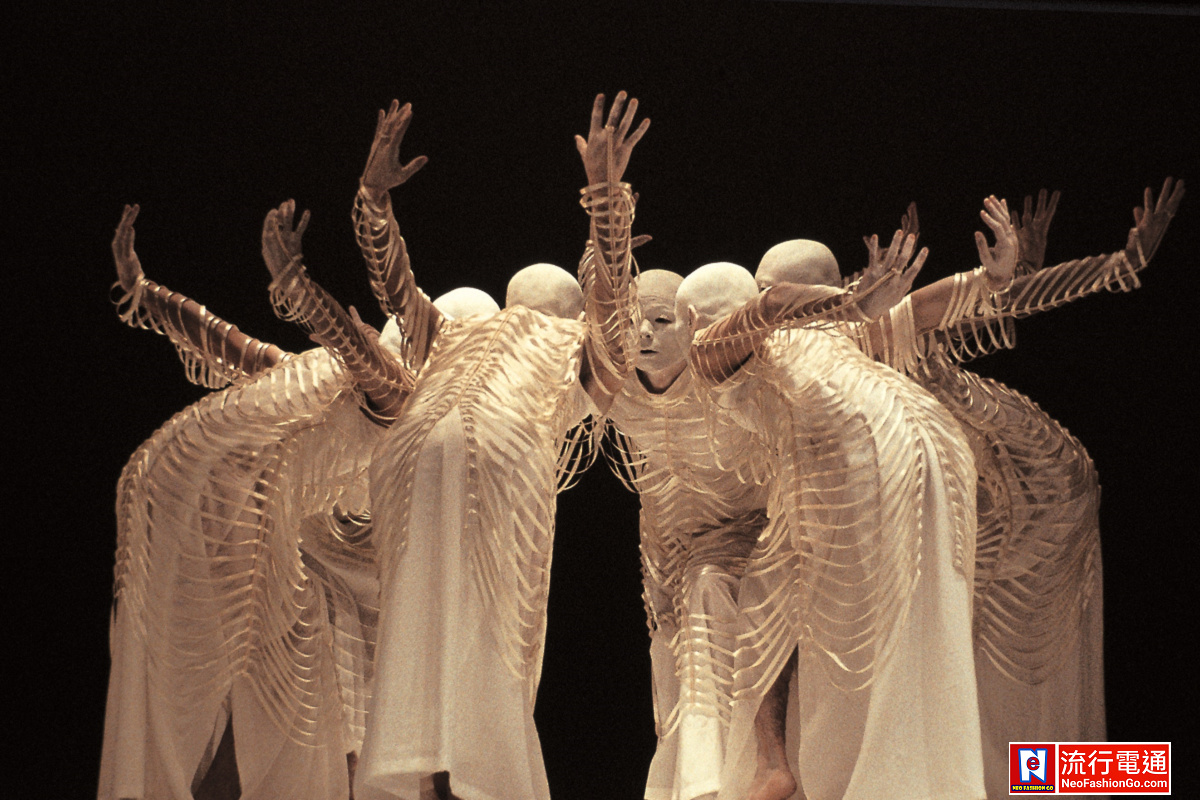

【品傳媒娛樂時尚中心總編 & NeoFashionGo & 華人世界時報 應瑋漢】日本文化國寶「山海塾」暌違九年再度登台,將於一月十日與十一日下午於臺北表演藝術中心大劇院呈現經典之作《影見-水鏡之彼方》(KAGEMI – Beyond the Metaphors of Mirrors)。這齣自2000年巴黎首演以來便以超凡靈性美學震撼國際的作品,再次喚起人們對舞踏的深層凝視。舞踏大師天兒牛大於1975年創立山海塾,以「身體即儀式」為核心,帶領觀眾穿越存在的邊界。在《影見》中,光滑如鏡的舞台倒映舞者緩慢而充滿張力的軀體,蓮葉漂浮騰起,彷彿置身水下幻境。這場景既具視覺奇觀,亦暗喻生命中的自我映照。天兒牛大的獨舞精確到每一寸肌理,每個顫動都像是在訴說存在的秘密。當獨舞與群舞交織,肢體流動如水波,又迸發如雷霆,聲響設計與光束閃動牽引觀眾進入一個超現實的精神領域。舞碼設計結構分明,包括〈水底之風〉、〈雙鏡〉、〈注視與反視的迴響〉、〈水濱光影之中〉、〈無盡的對話〉、〈虛實〉、〈擾動與沉澱〉,一環扣一環,勾勒出人與自我、真實與虛幻的無窮辯證。

.

國際評論長期盛讚山海塾的獨特性。瑞典《Aftonbladet》稱其「每一個動作都是藝術」(“Each movement is a work of art.”);《Svenska Dagbladet》則形容舞者「就是大自然的鏡子」(“The human being as a mirror of nature.”);日本《日本經濟新聞》更點出其「極為成熟的美……獨特藝術超越時代」(“Sophisticated beauty… Sankai Juku creates its unique art form that transcends the times.”)。山海塾不僅是舞蹈團體,更在世界表演藝術史上留下不可抹滅的印記。其美學重新定義了「時間感」與「儀式感」,挑戰西方舞蹈速度與技巧的主流,讓「動作的內在張力」成為舞踏的核心。天兒牛大提出的「與重力對話」概念,更啟發無數編舞家與劇場創作者探索身體的原始性。山海塾的中性身體意象(剃光頭與白色油彩),也深刻影響了當代舞蹈、身體劇場、行為藝術與跨界裝置創作。回望自巴黎首演以來,《影見》不僅持續巡演,更成為東西方舞蹈對話的里程碑。它以「水」為核心意象,呈現倒影與本體的辯證,提醒觀者:所有存在的光與影,都是心靈的一種回聲。在科技與速度主宰的世紀,山海塾的緩慢與靜謐,反而揭示了另一種前瞻力量──藝術的儀式感讓觀眾重新思索時間的重量,也讓表演成為心靈的庇護所。

.

山海塾《影見-水鏡之彼方》,是一場不屬於時間的演出。舞台上鋪滿白色花瓣,像是一片靜止的湖面,也像人類生命最終歸宿的無聲雪原。花瓣不是花,而是碎裂的時光;鏡子不是鏡,而是靈魂深處的倒影。觀眾凝視的不是舞者的身體,而是身體後方那一個無窮無盡的彼岸。這個作品與山海塾早年的暴烈截然不同。還記得《金柑少年》裡那種近乎痛苦的扭曲,《卵境》裡黑暗與肉身的衝撞,像是要以身體之力撕裂宇宙的沉默。而在《影見》中,他們選擇放下那種暴力的美學,轉而走向一種極致的靜觀。動作緩慢,幾乎凝固,像水面一層層散開的漣漪。若說之前的山海塾是死亡的狂舞,那麼《影見》就是靈魂的冥想。觀眾不再被撲面而來的衝擊震撼,而是被一種近乎宗教的寂靜所包圍。那不是退讓,而是一種更深刻的勇氣:直視生命消逝後的空白。

. 有人說,《影見》是山海塾跨入新世紀的作品。其實更精確地說,它是舞團給自己的「中場停頓」。在極簡、純白的舞台上,他們讓觀眾看見:死亡不必喧囂,存在也無需張揚。真正的鏡像,是人類自我與彼岸之間,那片永遠無法觸及的寂靜。山海塾用四十年的時間,從血肉到花瓣,從撕裂到沉澱,走出了一條舞蹈史上罕見的道路。《影見》正是那個轉折點,它提醒我們:藝術的力量,不在於表演給誰看,而在於它敢不敢逼視我們自己最深的恐懼。

有人說,《影見》是山海塾跨入新世紀的作品。其實更精確地說,它是舞團給自己的「中場停頓」。在極簡、純白的舞台上,他們讓觀眾看見:死亡不必喧囂,存在也無需張揚。真正的鏡像,是人類自我與彼岸之間,那片永遠無法觸及的寂靜。山海塾用四十年的時間,從血肉到花瓣,從撕裂到沉澱,走出了一條舞蹈史上罕見的道路。《影見》正是那個轉折點,它提醒我們:藝術的力量,不在於表演給誰看,而在於它敢不敢逼視我們自己最深的恐懼。

.

天兒牛大雖然離去,但他的名字彷彿還在天地之間迴盪。人死了,精神卻化成一朵雲,飄在空中,不再受制於肉身的沉重。或許那就是最好的寓言:身體是有限的,精神卻是無邊的。雲朵的存在,本來就是無常的象徵。忽聚忽散,忽隱忽現。天兒牛大的精神若真化為雲,不必再受世界的規範,也不必再被某一種形式定義。他的存在,就成了自由。我們總以為人離去就是結束,但其實,精神一旦被看見、被記住,就不會消亡。它可能不在舞台上、不在麥克風前、不在筆下,卻在雲裡,在風中,在我們的凝望與想念之中。

.

在「山海塾」鏡影交錯的寂靜中,

我們看見的不是舞者,

而是自己無法逃避的靈魂。

.

( EDN – 東方數位新聞- EastDigitalNews – www.eastdigitalnews.com )