【品傳媒娛樂時尚中心總編 & NeoFashionGo & 華人世界時報 應瑋漢】台灣的媒體圈最近忙著為一件事惋惜:方念華,《看板人物》,第三次金鐘主持人獎,持續17年的談話性節目。結果呢?人沒到頒獎典禮,節目倒是先被「到府收走」。好像有人在你家門口貼紅榜:「恭喜,你考上第一名。」下一秒補一句:

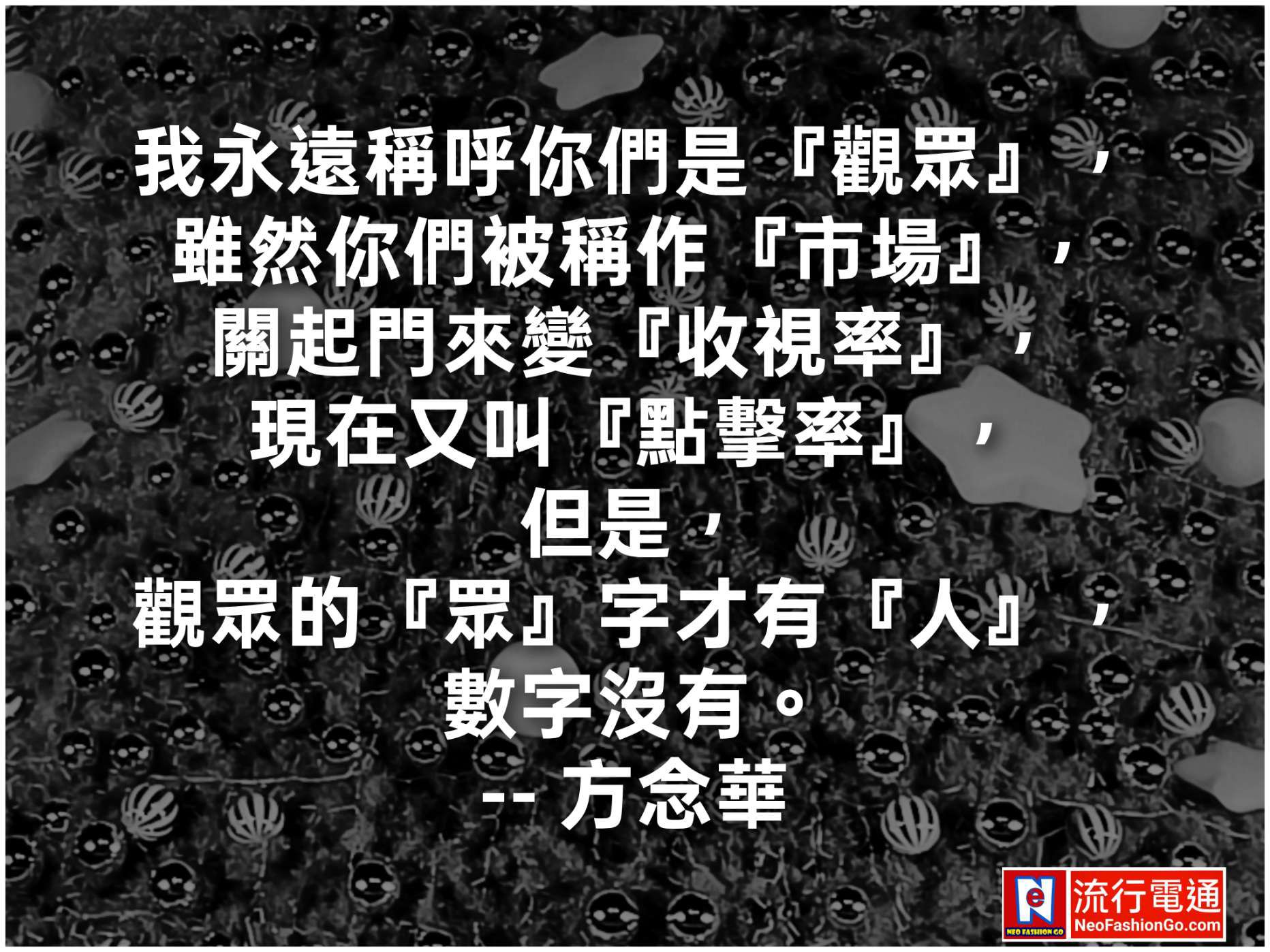

「但我們決定關閉這間學校,感謝您的使用。」她在得獎感言裡那句:「觀眾的『眾』字才有人,數字沒有。」台灣聽得懂的人其實不少,只是台灣的媒體生態早已被馴化成另一套邏輯:

誰最吵,誰最大;誰最爆,誰最值得活下來。文明?空氣?公共討論?抱歉,那都是「不能折現」的東西。你以為這是個案?不,這是台灣的國民性:把公共財當廢紙。

.

台灣的媒體主管常常相信一件事:

節目只要跟收視率脫鉤,就與財務自由脫籍。

.

於是文化節目成了「成本」、教育節目成了「拖累」、深度訪談成了「時代的累贅」。最後呢?所有人一起被演算法拖去看吵架、對罵、互相情緒勒索的節目。而我們還真的以為這一切叫做「市場機制」。不,這叫做「文明短視」。台灣的傳播生態就會永遠困在「誰最吵、誰最大」的迴圈裡。收視率只是市場反應的瞬間溫度計,告訴你此刻有多少人盯著螢幕;但節目價值真正衡量的是「它為社會留下什麼」。兩者混為一談,正是台灣長期的傳播公共財迷失。 . 所謂公共財,本質是累積社會素養:文化記憶、批判能力、公共討論的深度。這些往往不會爆量,卻能在十年後決定一個社會的氣質。而台灣過度依賴收視率,導致文化內容被視為成本、教育節目被邊緣化、深度報導被流量壓縮,媒體逐漸從「引導視野」退化成「迎合情緒」。收視率是數字,節目價值是文明。 . 前者只能反映市場喜好,後者才能定義國家的文化高度。真正成熟的媒體治理,應該讓公共財與商業機制並行,而不是被後者挾持。傳播的任務不是追逐點擊,而是打造思考的空氣。

.

.「英國:BBC 不是節目,是國家教養部。」

英國人早就知道文明不能靠市場「順便」養大。所以 BBC 靠什麼活?不是收視率,是每個人乖乖付的 license fee。這讓他們有閒情做《Planet Earth》、拍歷史、拍科學、拍你永遠不會病毒式散播的那些內容。英國人清楚得很:教育要補貼,文化要投資,深度要耐心。反觀台灣:只要收視率不漂亮,就好像節目得了不治之症。隔天就被「協助安樂死」。

「德國:ARD、ZDF 是民主的避震器,不是流量部隊。」

德國甚至把公共媒體寫成一種「民主維生系統」。全民付費,政府不得干預編輯自主。目的只有一個:防止社會被極端情緒牽著走。台灣呢?我們靠流量帶風向,靠情緒賣新聞。然後還自我安慰:「這是民主自由的表現。」德國聽到大概會噴咖啡。

「日本:NHK 之所以穩,是因為他們把文化當國家工程。」

NHK 的預算規模,可以把台灣所有文化節目買十次。什麼歌舞伎、地方紀錄片、語言節目、學教育,他們通通做。不紅?沒關係。文化不是為了流量而存在,是為了下一代。而台灣的下一代,在 YouTube 上誕生與成長,完全不認識屬於自己的深度內容。我們以為這叫做時代潮流,其實這叫做文化失重。

「北歐:小國更清楚公共媒體是國家安全。」

丹麥、瑞典、挪威都懂:小國如果不靠公共媒體撐文化,很快就會被美國內容、TikTok、演算法淹沒。所以他們每年花大錢維持高品質節目,因為他們很清楚 – 文化消失,比國防漏洞更危險。而台灣呢?我們忙著研究怎樣讓內容「更好剪成 Reels」。台灣真正的問題不是市場,而是觀念落後了二十年。

.

其他國家都知道:公共媒體是文明的基礎建設,跟水電交通同級。只有台灣還在用「昨晚誰比較好看、誰比較吵」來決定節目生死。結果就是:17 年的深度訪談節目,不敵一個冷冰冰的數字。台灣不是沒人才、沒內容,而是把文明當成市場的副產品。但文明從來不是「順便」做出來的。文明,是投資,是堅持,是一種國家的氣質。而我們現在的氣質呢?像一個只相信即刻回報的股民:今天漲我就愛你,明天跌我就停損你。

.

方念華的節目不過是最新的停損品項。

.

傳播不是產業的分工,而是文明的守門。當市場追逐聲量、流量與即時回報時,傳播人卻被要求做另一件事 – 把那些看似「不划算」、卻對社會必須的內容留住:知識、深度、脈絡、文化、真相。這些東西不會在排行榜上勝出,但會在十年後決定一個國家的視野與氣質。傳播公共財之所以被視為現代民主的基礎,是因為它承擔了市場不願承擔的部分:讓資訊平等、讓社會不盲、讓弱勢有聲音、讓文化不蒸發。這些功能若交給流量演算法處理,文明最終會被娛樂化稀釋。因此,真正的傳播專業不是去迎合,而是去堅守;不是為收視率活,而是為公共利益存在。傳播人之所以重要,是因為他們在資訊混亂的年代仍努力保持清醒;在市場喧鬧的環境裡仍願意問一句最不討喜的問題 –「這件事對社會真的有價值嗎?」當一個社會還願意投資公共傳播,它就還相信自己值得被塑造、被提升、被教育、被記錄。而傳播人,就是這個信念的最後守衛。

.

在國際傳播政策與媒體治理中,「傳播公共財」(Public Communication Goods)是一套被普遍採用的概念,用來界定一個國家如何維護資訊的可近性、文化的延續性與民主運作的健全性。其核心思想建立在:資訊、文化與知識不僅是市場商品,更是文明社會的基礎建設。首先,傳播公共財必須具備 全民可近(Universal Access) 的特性。也就是說,不論個人的收入、地區、教育背景或社會位置,每一位公民都能平等取得關鍵資訊、教育資源與文化內容。公共財的價值在於降低知識壁壘,避免資訊落差造成社會分層。其次,它必須 不以盈利為目的(Non-Commercial Purpose)。傳播公共財的存在不是為追求收視或廣告,而是為滿足社會需要,包括教育、文化、科學、政策理解、少數族群議題、地方資訊與公共安全訊息等。它的產出邏輯是「重要性優先」,不是「市場性優先」。第三,傳播公共財強調 維護公共利益(Public Interest Priority)。內容應促進民主素養、提升批判能力、保障多元觀點,使公民能對社會、政治與文化議題作出理性判斷。這是一種民主制度下的基本功能,而不是可有可無的附加品。第四,公共財必須能 矯正市場失靈(Correcting Market Failure)。商業機制無法支撐的內容 – 如深度新聞、科普、藝術文化、少數語言、偏鄉資訊、長期調查報導 – 皆屬公共媒體的重要任務。公共財的投入正是為了填補市場無法提供的那一塊。最後,傳播公共財必須維持 編輯獨立(Editorial Independence)。它應免於政府、政黨、商業利益與外部壓力的操控,以確保內容的客觀、公正與可信度。只有保持自主,它才能真正服務整體社會,而非某一方利益。總結來說,國際定義的傳播公共財是一套:全民共享、不以盈利、矯正市場、維護公共利益並保持獨立性的資訊與文化系統,目的在於提升一個國家的知識密度、民主品質與文明高度。

.

傳播人擁有第三權的使命,不是拿麥克風質問官員,也不是成為市場的放大器,而是民主社會裡唯一監督權力卻不握權力的存在。立法、行政、司法各自制衡,但資訊流通、公共議題、社會認知的方向,沒有天然監督者。於是,傳播人被賦予一種隱形權力:把人民應該知道的事情留在公共領域,讓真相、文化、批判能力不被市場或權力吞噬。這份角色既溫柔又殘酷。溫柔的是,它讓社會可以看懂自己,判斷自己;殘酷的是,傳播人必須比權力更清醒,比市場更冷靜,比群眾更早洞察局勢。假訊息三秒蔓延,演算法可以扭曲公共討論,流量綁架價值,但第三權存在的理由,就是防止文明被短期利益徹底稀釋。傳播的使命,不在娛樂,不在迎合,不在盈利,而在維護社會的知識密度與思考空氣。它是民主的隱形支柱,是文明的備忘錄。市場可以吵,權力可以躁,流量可以瘋,但第三權的存在,讓社會仍有喘息空間。這就是傳播的價值所在,也是它無可取代的意義。

.

這樣的使命,也是價值所在。

– 不是因為容易,而是因為必要。

.

( EDN – 東方數位新聞- EastDigitalNews – www.eastdigitalnews.com )