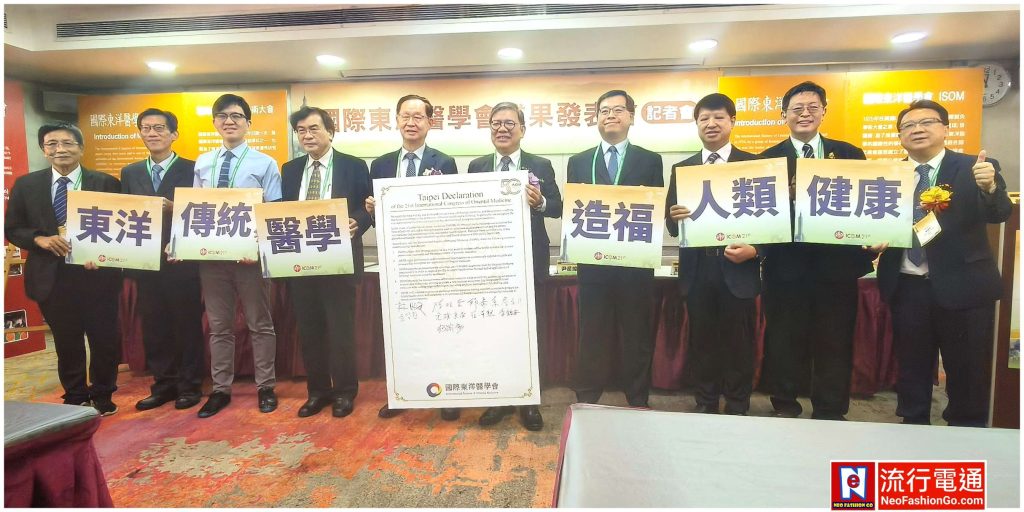

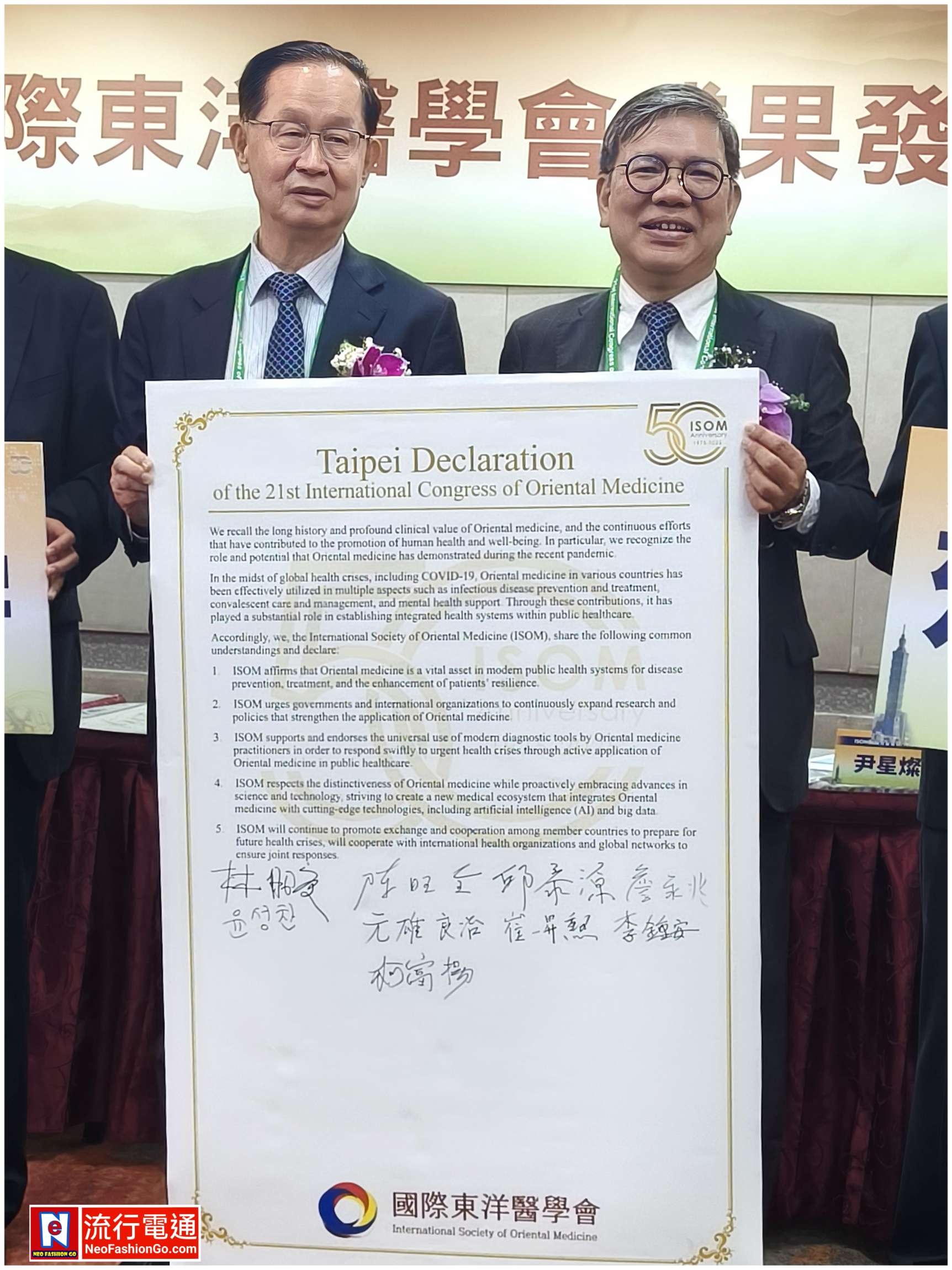

【品傳媒娛樂時尚中心總編 & NeoFashionGo & 華人世界時報 應瑋漢】在台北市徐州路的臺大醫院國際會議中心,一個週日上午,來自台、韓兩地的醫學權威齊聚一堂。這是一場名為「國際東洋醫學會成果發表會」的記者會,同時也是國際東洋醫學會(ISOM)邁入五十週年的紀念時刻。半個世紀以來,這個跨越國界的醫學組織持續在中醫藥與韓醫研究上鋪展舞台,如今更以一場集體的學術展示,昭告東方醫學在現代科學與臨床實踐中的價值與地位。活動由黃澤宏教授主持。首先,由國際東洋醫學會總會長陳旺全致詞,與台灣分會會長暨中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆,以及韓國分會會長兼大韓韓醫師協會會長尹星燦,共同回顧五十年的歷史意義。從草創到今日,東洋醫學走過不少挑戰,如今終於在國際醫療體系中爭取到更為平等的對話位置。

韓國的經驗格外引人注目。尹星燦特別指出,韓國韓醫師在醫療專業權益上的進展,源自一場長達十年的法律訴訟。去年,韓醫師終於成功取得合法使用超音波的權利。這一裁決,不僅提升了臨床診斷的精準度,也為韓醫制度寫下里程碑。隨後,韓醫師又進一步獲得笑氣麻醉的合法使用,讓治療過程更為安全與舒適。至於醫用雷射儀器的使用權,也逐漸走向開放,患者能依需求選擇由中醫或西醫進行相關療程。這一系列改革,讓韓醫師的執業範疇得以拓展,社會對傳統醫學的專業地位也展現出新的信任。來自台灣的研究力量,則在「國家中醫藥研究所」的發表中顯得格外完整。所長蘇奕彰教授強調「結合傳統智慧與現代創新」的理念,展示了五項具代表性的中藥新藥研究成果:清腦一號(NRICM201)針對阿茲海默氏症;醒腦一號(NRICM301)用於缺血性中風與中樞退化疾病的整合神經保護策略;清冠二號(NRICM102)展現多靶向中藥複方在發炎性與纖維化肺部疾病的應用潛力;臺灣清冠一號(NRICM101)則在呼吸道感染治療上展現潛力;Q腦一號(NRICM401)聚焦於因蛋白質異常聚集所導致的神經退化性疾病。這些研究成果並非停留於傳統經驗,而是透過實驗室驗證、臨床試驗設計,逐步建立科學依據。

精神疾病的研究同樣成為本次會議的重要亮點。利用台灣健保資料庫的分析,研究團隊揭示中西醫共同治療思覺失調症的臨床價值。報告指出,接受中西醫合作治療的患者,再住院風險下降約四成,住院天數與次數亦顯著減少。對於一個服藥遵從性低、病情反覆的精神疾病而言,這樣的數據凸顯了中醫在精神醫學上的角色:既能改善病情,也能減緩西藥副作用,最終降低醫療系統的負擔。臺北榮民總醫院傳統醫學部黃怡嘉部主任,以「針灸啟動自癒力的科學」為題,重新界定針灸的現代價值。慢性發炎被形容為「無聲火災」,是多數慢性疾病的共同源頭。針灸的機制,則在於刺激穴位,觸發神經與免疫調節作用,促進內啡肽與血清素釋放。研究顯示,針灸能平衡促發炎與抗發炎細胞因子,改善身體長期的發炎狀態,並透過調節自律神經與內分泌系統,幫助身體回到穩定狀態。

.

中國醫藥大學的兩項報告分別鎖定自體免疫疾病與肝病領域。張恒鴻特聘教授兼所長,分享中藥複方SS-1針對乾燥症的研究,經由分子對接、分子動力學模擬與ADMET分析,證實其在抗發炎及新藥開發上的潛力。另一份報告則由高尚德特聘教授、副院長帶來,探討中醫藥在治療肝硬化腹水的作用機轉。從補虛扶正、清熱利濕,到逐水與活血的方藥應用,中醫的複層思維展現了在頑固疾病上的獨特優勢。高雄長庚紀念醫院中醫部蔡明諺部主任,則以慢性腎病的臨床經驗收尾。他指出,中醫與腎臟醫療團隊的合作,已在透析併發症如低血壓、搔癢、廔管疼痛等方面展現實質改善。透過藥餅敷貼、傳統複方等方法,患者的透析品質與生活品質明顯提升。這項成果不僅獲得國家醫療品質獎肯定,更在今年獲得台灣永續行動獎銅獎,顯示中醫在慢性病照護上的持續貢獻。

.

這場「國際東洋醫學會成果發表會」,是一場時間與地域的交織。台灣與韓國的醫師在會場裡交換研究,從傳統方藥到現代分子技術,從針灸理論到健保資料庫分析,所有報告都試圖解答一個問題:在現代醫療體系下,東方醫學如何找到它的未來?半世紀的累積已讓東洋醫學在國際平台上不再隱形。韓醫的制度突破、中藥新藥的科學化、精神疾病的整合治療、慢性病的臨床照護,都顯示出一個共同的方向——跨領域合作、深化實證研究、推進臨床應用。國際東洋醫學會正站在新的起點,嘗試開創下一個五十年的格局。醫師與學者的對話,彷彿宣告著東方醫學的另一段旅程正要展開。這不僅是醫學的紀錄,更是文化自信與專業價值在國際舞台上的再度凝視。 ( EDN – 東方數位新聞- EastDigitalNews – www.eastdigitalnews.com )