【品傳媒娛樂時尚中心總編 & NeoFashionGo & 華人世界時報 應瑋漢】2025臺北設計獎頒獎典禮在此拉開序幕,來自全球六十二個國家與地區、四千七百餘件作品齊聚,彷彿一場將未來以具象方式呈現的設計盛宴。這座城市與世界的距離,在這個午後,被縮短成為一次深刻的凝視。今年最高榮譽「全場大獎」(Grand Prize)由日本 NOIZ 與 Yoichi Ochiai(落合陽一)攜手打造的《null²》摘下桂冠,並獲頒新臺幣六十萬元獎金。這項作品不只引人注目,更像是一場科技、哲學與建築語彙的交融實驗。《null²》是 2025 大阪世博的主題館,由媒體藝術家落合陽一策劃、NOIZ 建築設計。整座建築以鋼構支撐,外覆高反射金屬薄膜,並以立方體體素(voxel)群組成,表面能隨風律動,產生宛如呼吸的光影波動。內部結合聲音與機械裝置,構成可與環境、觀眾互動的「有生命建築體」,寓意平行世界的交錯,探索人與科技、實體與虛擬的微妙邊界。它不是一座建築,更像是一個正在覺醒的存在。

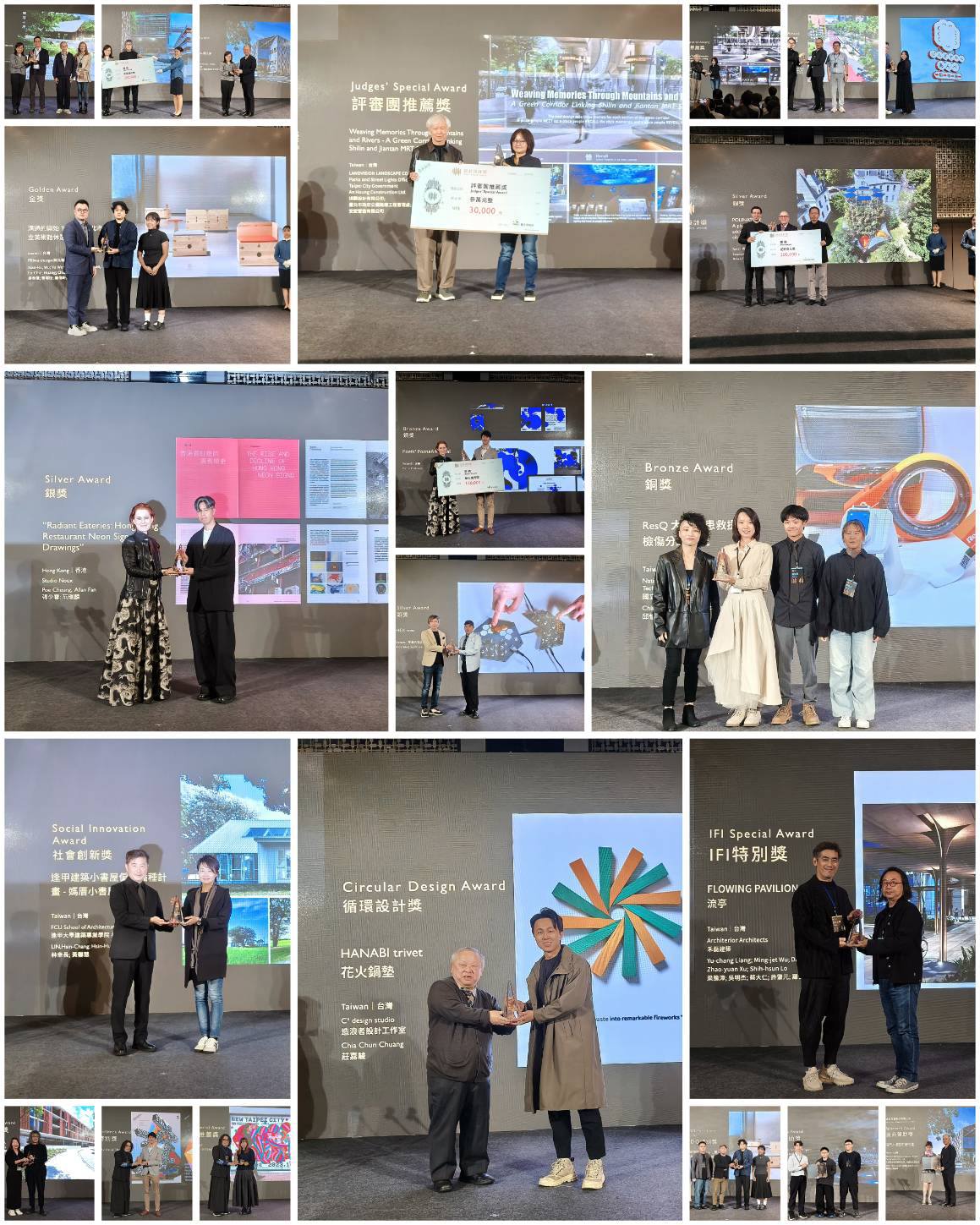

典禮現場也揭曉三大類別的金獎作品。「工業設計類」由臺灣無氏製作的《溝通的開始 Typing…_臺北市立美術館休憩空間規劃》奪得;「視覺傳達設計類」由日本 Lightsdesign 的《Jingisukan Anbe》獲獎;義大利 Mixtura 則以《FFB Convent》抱走「公共空間設計類」金獎。作品橫跨城市棲息、飲食文化與建築修復,呈現全球設計語言在臺北舞台上的風景。此外,「臺北城市設計選拔」金、銀、銅獎依序頒給北市府工務局水利工程處、樸明建築師事務所的《金瑞田嬰小屋》,竹間聯合建築師事務所的《國立臺灣大學人文館新建工程》,以及九典聯合建築師事務所、根基營造股份有限公司的《南門大樓暨市場改建》。這些作品並非僅止於美感呈現,背後映照著一座城市如何思考公共性、生活尺度與文化脈絡。北市府產業發展局也在典禮中強調,臺北設計獎以「設計·不設限(Empower Design, Beyond Limits)」為核心精神,象徵跨領域融合與永續創新。從今年得獎作品可看見,設計成為推動社會變革的力量,具有組織思想、串連產業並引領城市未來的能量。

值得注意的是,臺北設計獎是國內唯一同時取得世界設計組織(WDO)、國際設計社團組織(ICoD)與國際室內建築師設計師團體聯盟(IFI)三大全球組織認證的獎項,並與 iF 設計獎跨國合作。這象徵臺北在國際設計圈的角色日益穩固。不論從參賽數量,或跨國企業支持 — 遠東百貨、育秀教育基金會、三陽工業、好日子大師茶 — 都證實臺北已成為亞洲重要的設計能量樞紐。今日遠東百貨總經理徐雪芳與育秀教育基金會執行長苗華斌也支持出席並且頒獎,遠東百貨總經理徐雪芳,畢業於實踐服裝設計系,骨子裡仍保留著設計者的敏感度,只是如今她設計的不是服裝,而是一整座百貨的未來走向。外界常以「女強人」形容她,可真正與她對話的人都知道,那鐵腕下隱藏著一顆細緻而帶著粉色光澤的少女心。她談時尚的神情近乎溫柔,卻談數位轉型時如同一道準確無比的雷射,將遠百的APP、生態系、AI 導入、顧客服務整合得滴水不漏。茹素多年,是她維持身形的紀律,也像是一種靜謐的自我提醒:在商戰喧囂裡,人必須保持一點清明。她曾獲「新北企業女傑獎」,也被《Tatler Asia》評為「Asia’s Most Influential」之一 — 然而真正令她獨樹一格的,不是頭銜,而是她讓百貨這門老行業重新長出未來感的能力。她讓人相信,時尚既可以是柔軟的,也可以是堅定的;商場既可以是競技場,也可以是文化的溫室。育秀教育基金會執行長苗華斌,長期將基金會定位為連結產業與學界的關鍵支點,讓知識不再被困在校園抽屜裡,而是走進企業、走進真實世界。他推動數位知識的普及,也投注心力在科技人才的培育,彷彿深知未來的競爭不是資金,而是理解科技語言的能力。產學合作在他的規劃裡不只是制度上的連結,而是一種文化再造 — 讓學生理解技術背後的社會脈動,也讓產業看見教育不是成本,而是整體環境最有價值的投資。他的理念不張揚,卻帶著一種明晰的方向感:當知識與科技重新相會,當學校與企業願意對話,下一個時代的可能性就在那裡靜靜成形。

評審之一王俊隆 –台灣設計師、策展人,也是「竅門設計事務所」的創辦人 — 向來以跨界著稱。他不把設計當成單一技藝,而視為一種能穿越領域邊界的語言,能在茶文化、工藝、潮流、材質研究之間自由轉換節奏。他畢業於實踐大學工業設計系及荷蘭 Design Academy Eindhoven 設計碩士,這段教育經驗像是替他打開世界的透視鏡,使他以更宏觀的文化敏感度去看待物件與空間的生成邏輯。回到台灣後,他陸續領導美商 Zoe Design、Do Design、The One 異數宣言、tittot 琉園等團隊,熟悉市場的脈動,也理解如何在品牌與設計之間找到最恰當的張力。他的作品不只被看見,更被世界各地的設計機構收藏 — 荷蘭 Droog Design、瑞士 Vitra Design Museum、英國 Design Museum、義大利 Missoni 等皆有他的痕跡。這些收藏背後,反映的是他擅長以材質、觀念與文化符碼講述新故事的能力。他的代表作「Tea Party 計畫」以設計重新詮釋台灣茶文化,把一項日常飲品轉化成可參與、可感知、可討論的文化體驗。近年的「E.Lab 異類潮鞋實驗室」則將時尚、材料科技與在地文化融合,創造出介於工藝與潮流之間的全新語彙。即便擁有豐厚的國際經驗,他仍保持教育者的敏銳與親和力,曾在實踐大學工業設計系與台灣科技大學工商設計系擔任兼任講師,將實務經驗化為學生理解世界的方法論。他的設計從來不是單純的解題,而像是一場場經過縝密構思的演出,每件作品各自站上舞台說話。他所構築的,是讓台灣設計能被世界以全新視角閱讀的可能性。

回望《null²》之所以引人深思,在於它以建築語彙回應數位時代的哲學課題:科技越來越像生命,而人類正在重新理解自己。這件作品以金屬薄膜的震動模擬呼吸,暗示未來的建築可能具有情感、感知與回應;觀眾走進其中,彷彿踏入另一條時間支線。這種思維,也正是當代設計最可貴的突破 – 它並非裝飾,而是對於存在本質的提問。.

今年的臺北設計獎不只是頒獎,更是一面鏡子,讓城市看見自己能成為什麼樣的未來想像中心。設計在此刻被賦予強烈的社會性:涵養城市韌度、創造共享價值、點亮文化自信。當典禮落幕,燈光緩緩熄下,留下的不是一串得獎名單,而是一種篤定:

.

設計擁有推進文明的力量,而臺北正逐步成為那股力量的聚光點。真正的設計,讓世界看見未來,也讓城市記起自己的勇氣。

( EDN – 東方數位新聞- EastDigitalNews – www.eastdigitalnews.com )

.